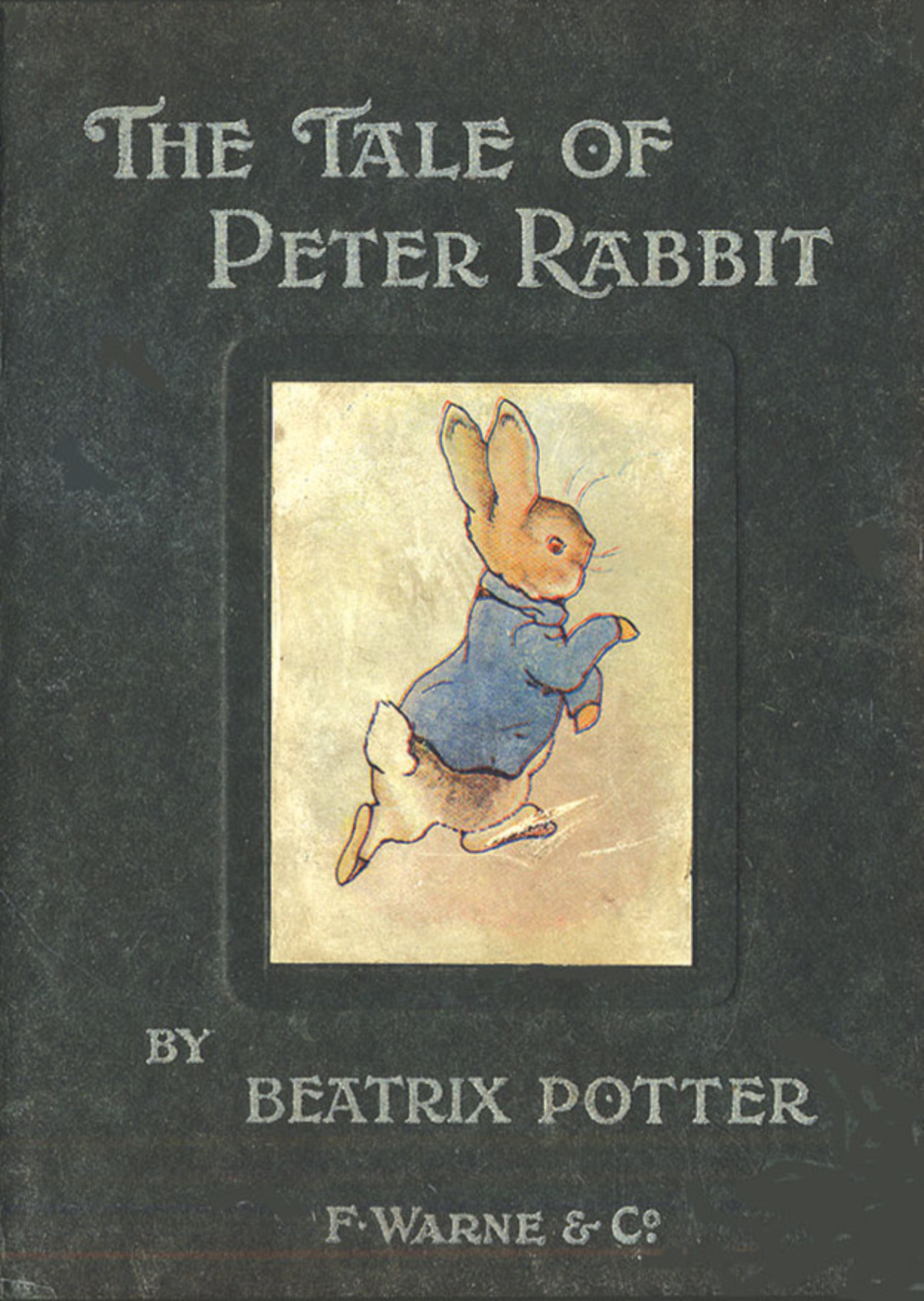

從前從前,有隻可愛的小兔兔名字叫彼得,彼得總是穿著水藍色西裝外套,而且所有印上他身影的商標產品都會變得很貴——即使是一小盒餅乾,或者新生兒的口水巾。這就是國際兔子巨星的待遇。

彼得兔是原創者波特(Beatrix Potter)與小讀者通信時創作的角色,1902年出道(故事書正式出版),一炮而紅。波特畫風柔美,色澤讓人輕易地聯想到育嬰房與任何粉嫩溫和的東西。彼得兔的傳奇開場卻不是柔情的搖籃曲。

故事是這樣開場的:有天早上,彼得的媽媽提醒孩子:「嘿,親愛的,你們可以到田野或路邊跑跳,但千萬別進麥奎格先生的花園噢。」兔媽解釋:「因為吼,你們的老爹在那邊出了點意外,被麥奎格先生做成了派。」原版故事書中,波特女士在這段話旁邊貼心地畫了插圖,一名婦女端著剛出爐的兔肉派,身後金髮小娃探頭出來,手持叉子準備開吃。

10年後,波特說她已經「厭倦了老寫好人的溫情故事書」,寫下一則離奇的綁票案〈陶先生的故事〉(The Tale of Mr. Tod),作為彼得兔系列故事的最終章,此時彼得兔已經是成年兔,至於陶先生則是隻奸巧的狼。

故事描述兔爺爺(彼得兔胞姊的公公)引獾入洞,卻因抽甘藍葉雪茄抽到ㄎㄧㄤ掉,害自己的一窩小孫子被獾拐走,彼得兔只得陪著氣極敗壞的姊夫出門營救小貝比的驚魂記。最後,失禮的獾在陶先生家的床上睡著,狼獾惡鬥,彼得兔的外甥們才得以逃出獾口。

簡直可以拍驚悚片了呢,聽這種床邊故事孩子還睡得著嗎?歐洲童話裡,擬人化的動物經常像集體參加GQ Suit Walk,穿西裝、扮仕紳,從17世紀穿長靴的貓,一直到19世紀末帶領愛麗絲掉進夢遊仙境的小白兔,與20世紀知名的大象巴巴(Babar)皆然。那些人類才有的裝束套到了動物身上,似乎足以構成某種閱讀默契——聽聽就好,這當然是虛構的呀!

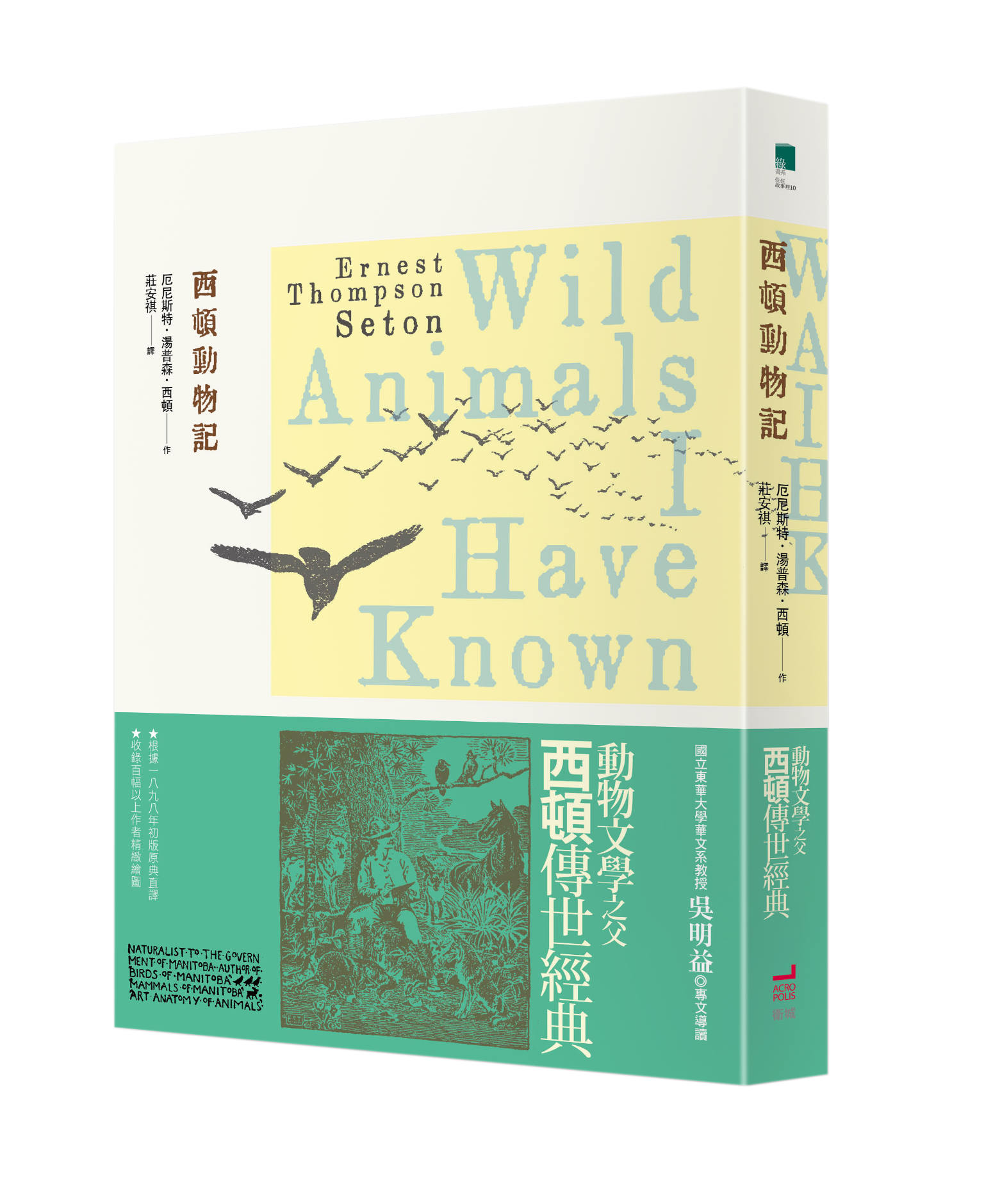

1898年,西頓(Ernest Thompson Seton)親繪插圖,在大西洋的另一側出版了動物文學中遠近馳名的《西頓動物記》(Wild Animals I Have Known),書中動物沒有穿西裝、站著走路,篇篇痛快而激昂,他筆下所有動物都有濃烈的英雄特質與個性,所有故事都受到死亡命運的追逐。

關於死亡,《西頓動物記》裡關於棉尾兔「破耳」(Raggylug)的篇章寫出了中心思想:「沒有野生動物是壽終正寢,他的生命遲早都會以悲劇告終,問題只在於他可以和敵人對抗多久。」因此,棉尾兔的敵人無所不在,「他們的日常生活就是一連串的逃脫」,說的既是破耳,也是彼得兔家族無法逃脫的自然法則。西頓不只一次在書中強調,即使他把動物的語言翻譯成人類語言,但這些故事是真實的,因為所有野生動物生活永遠都以悲劇收場,而他不迴避這些悲劇。

西頓與波特同樣是熱愛自然、對動物習性觀察入微的作者,寫作年代落在同一個時期,彼此對於兔子、狼等動物的觀察亦多有疊合,甚至不約而同、不同程度地藉由動物世界諷刺了人類的虛榮。比如「破耳」故事中,西頓故作輕鬆地寫道:「(兔子)占據沼澤這麼久,不免以為沼澤的一草一木和附近的一切都屬於他們。……他們的說法是,占領的時間夠長,地盤就屬於他們的,這和大部分國家宣布占領疆土的臺詞一模一樣,難以反駁。」

有意思的是,從來沒有評論者去議論彼得兔的存在是如何虛假,但當年卻有許多評論抨擊像西頓這樣的寫作者有偽造之嫌,背離自然寫作的科學原則,代入太多人性的敘述——儘管西頓所描寫的棉尾兔,遠比彼得兔「自然」、「野生」幾百倍。

時至今日,悲劇與否、真實與否,不再是論斷《西頓動物記》文學價值的標竿。我們也無法說波特筆下動物因為愛穿西裝,所以沒有一丁點真實的映照。反之,在這個真實得讓人悲痛的世界裡,確實參雜了許多說不清的虛幻成分。

而我,不免也時時感到自己的日常生活「就是一連串的逃脫」。

包子逸

影評人、報導者。熱衷挖掘老東西與新鮮事。喜歡溫暖的幽默,常在荒謬中發現真理。曾獲臺北文學獎、時報文學獎、林榮三文學散文獎,梁實秋文學獎譯文首獎。著有散文集《風滾草》。

本文轉載自《鄉間小路》2020年6月號。更多精彩內容,請詳見《鄉間小路》