前日本總理森喜朗抱病帶團來台弔唁,感人肺腑的追悼文,不僅解消了原先在防疫與外交特惠的兩難疑慮,文中多次提到的天才橄欖球王柯子彰,更成為媒體矚目的焦點。許多人因此得知柯森兩家從父輩以來的真摯情誼,也重新開始認識戰前台灣這位國際運動明星。

民間家族情誼,成台日關係的重要地下水脈

柯子彰與森喜朗之父森茂喜是早稻田橄欖球校隊摯友,1989年森茂喜病重辭世的前後,柯子彰特別從台灣趕赴陪伴送行。對森喜朗而言,柯子彰就是從小看他長大的父輩叔叔,森喜朗2003年來台第一件事即直奔淡水柯家墓園弔唁柯子彰。

柯子彰在2001年過世,但當時森喜朗擔任首相,受限無法來台,森對此始終耿耿於懷。不過在他短短一年多的任期,卻促成了李登輝總統訪日的突破性成果。原因如同弔辭所言,因為身而為人。這個政治決斷,其實也與森本人的台灣經驗息息相關。

這種家族內部透過父祖輩傳承下來的台灣經驗,戰後長期消失在日本的公領域,卻是聯繫台日關係的重要地下水脈。讓這些民間網絡登上檯面的,正是李登輝卸任總統後的訪日活動。而負責串聯的主要由所謂的「戰中派」世代領導,「日本李登輝之友會」的首任會長阿川弘之、第二任會長小田村四郎以及《台灣紀行》對談的司馬遼太郎,都屬於這個世代。

關於二戰記憶,可分為三個世代

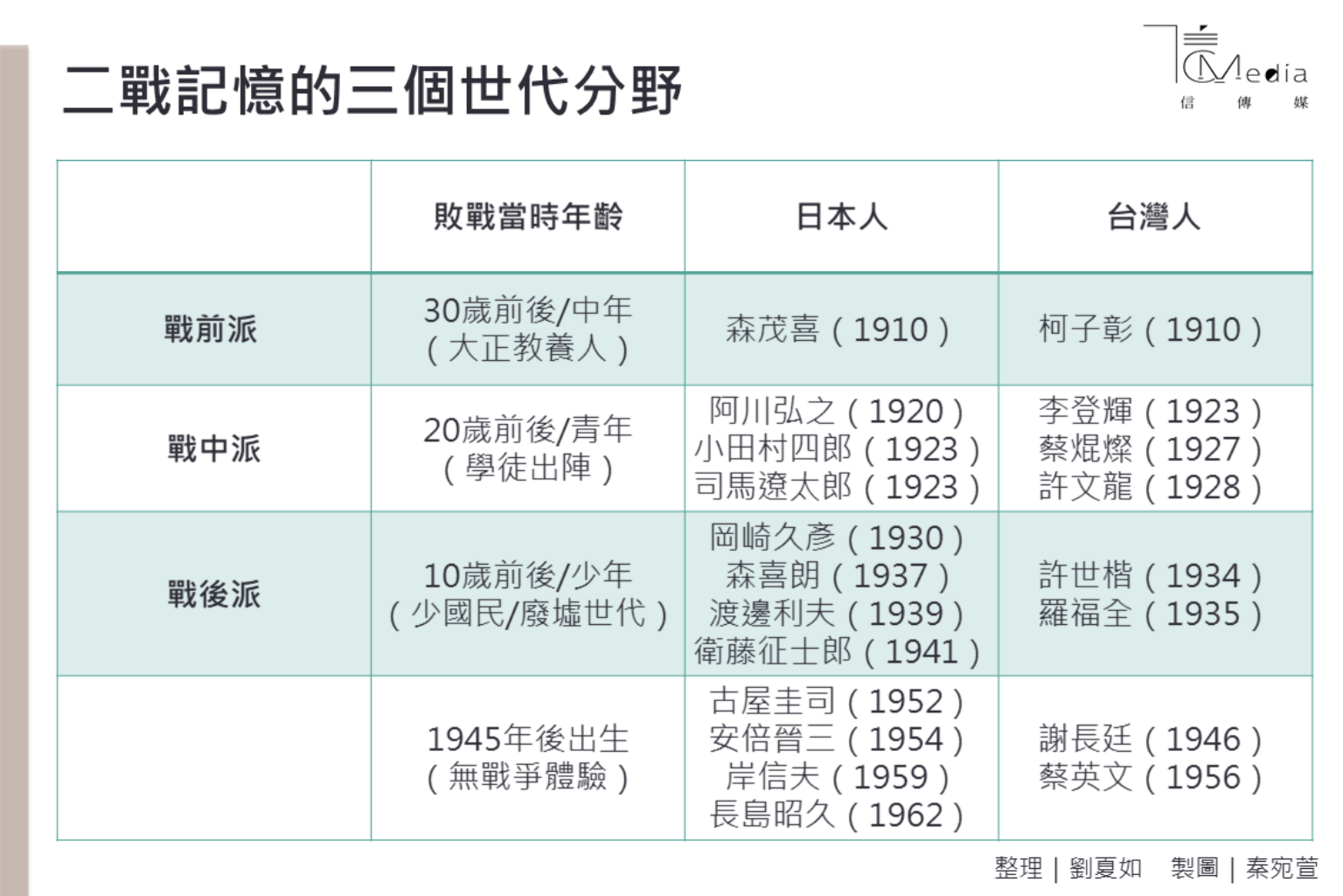

顧名思義,這種世代論與戰爭有關。長期以來,對於二戰歷史的記憶與解釋,在日本社會始終是個爭議話題,也牽動東亞鄰國的敏感神經。關於戰爭記憶的討論,依據戰爭體驗的程度,一般分成三個世代。

一、戰前派:敗戰時30歲以上,1937年日本進入戰時體制以前就已經是成人了,成長期經歷完整的大正浪漫民主氛圍,例如丸山眞男、竹内好等。

二、戰中派:敗戰時20歲前後,戰時體制下度過人格形成的青春期,學徒兵世代,死傷最慘重。代表人物有鶴見俊輔、司馬遼太郎、阿川弘之、三島由紀夫、山崎豐子等。

三、戰後派:敗戰時10歲左右的少國民世代,只有躲避空襲與鄉下疎開的生活記憶,但無實際出征的戰地經驗,知名人物如江藤淳、大江健三郎、石原慎太郎等。以上區分當然會有個體差異和跨代的情形,但不失為簡便參照。

1910年出生的柯子彰與森茂喜屬於「戰前派」,柯子彰早大畢業後前往滿鐵就業,我們從其孫女寫作的論文得以一窺大正人的丰采與球場英姿。這個世代的台灣菁英,228時犧牲慘重,因為終戰當時已經是各行各業的領頭羊。柯子彰雖躲過島內的殺戮戰場,潛心推廣橄欖球教育,卻始終充滿「憂鬱的樣態」。

1923年出生的李登輝與所有「戰中派」一樣,悲慘的戰場經歷深刻影響日後人生。與戰前派可以自由吸收各種人文歷史哲學的情況不同,這個世代的青春期幾乎都在「減私奉公」的氛圍,為了向前輩看齊或彌補未完學業,終身戮力充實各種教養文化。

對於那場戰爭,戰前派往往充滿可以阻止卻沒有阻止的「悔恨」,戰中派毋寧批判最直接有力,阿川弘之《雲之墓標》即為日本反戰文學經典。然而同樣是反戰厭戰,「戰後派」因為沒有從軍經驗,主觀印象優先,跟戰中派還是有別的,這個世代也最容易走到左右意識形態的兩端。

戰中派世代,人際往來超越意識形態

戰後左翼思潮當道,同盟國最高司令官總司令部(GHQ)嚴格檢閱任何跟武士道、日本精神有關的言論思想。原本反戰最力的戰中派開始質疑:愛國何錯之有?阿川弘之等人後來形成保守派主力,他與台灣的淵源並非始自李登輝,而是當兵時來高雄受訓,與他經驗類似的還有去年辭世的中曾根康弘。

1968年柳文卿事件發生,阿川弘之當時已是日本文壇重量級人物,投書聲援許世楷等人的救援行動,痛陳日本做為前「祖國」的不仁不義。

由於「為國而戰」的相同經驗,戰中派這個世代的人際往來是超越意識形態的。例如鶴見俊輔(1922),他可以和保守派的上坂冬子(《虎口的總統》作者)對談火花不斷,也可以和當代進步知識人上野千鶴子、小熊英二徹談三日夜。這種看透生死、有容乃大的世代特質,在李登輝身上也看得到。

日本的「戰後處理」(談和、補償、海外返鄉事業等)從廢墟中出發,如何避免像德國那樣被列強分據、維護國體與社會秩序,是戰前派那個世代最大的責任。

在那個時間點,李登輝與森喜朗,如同大學畢業生與小學生的兄弟關係。隨著歲月流逝,戰前派已退出歷史舞台,戰中派逐一凋零,戰後派與戰後出生者對於父祖輩的努力毫無印象,李登輝的存在,如同記憶的樞紐,卸任後近20年在日本引領旋風,其來有自。這是為何森喜朗在弔辭中,除了透過柯子彰講述自己與台灣的淵源外,特別感謝李登輝教導的地方。(戦後処理の嵐)

李登輝的存在,如記憶樞紐

這種記憶樞紐角色,同樣也發生在台灣。1988年李登輝就任總統後,喚醒了台灣日語世代的歷史記憶。作家陳柔縉曾用「夏蟬爭鳴」形容這些歐吉桑、歐巴桑,經過了幼蟬期的壓抑等待,終於出土天日,引吭高歌。但進入90年代後,旋即因慰安婦問題、台灣論事件而頓挫。

記憶之艱難,沒有其他地方比台灣更複雜了。昔日敵我共處於斯土,但不談那場戰爭,本省族群比外省族群還要失根/離散,集體失憶者奢談團結前進之類的「大物語」。

儘管艱難,但如同弔辭強調的,友情與敬意是可以超越國籍(族群)與立場的,彼此了解、理解到和解,一起追逐同一顆球(目標),在亂局中合作勝出。向那個逐漸風化的時代與世代致敬,也願他們能如「第八日的蟬」,看到的不是死去的敵我屍骸,感受的不是孤寂無解,而是活下來真好的想望。