作者簡介

鍾耀華

1992年生,香港元朗人,佔中九子之一,畢業於香港中文大學政治與行政學系。曾任香港中文大學學生會幹事會會長,香港專上學生聯會非常務祕書。

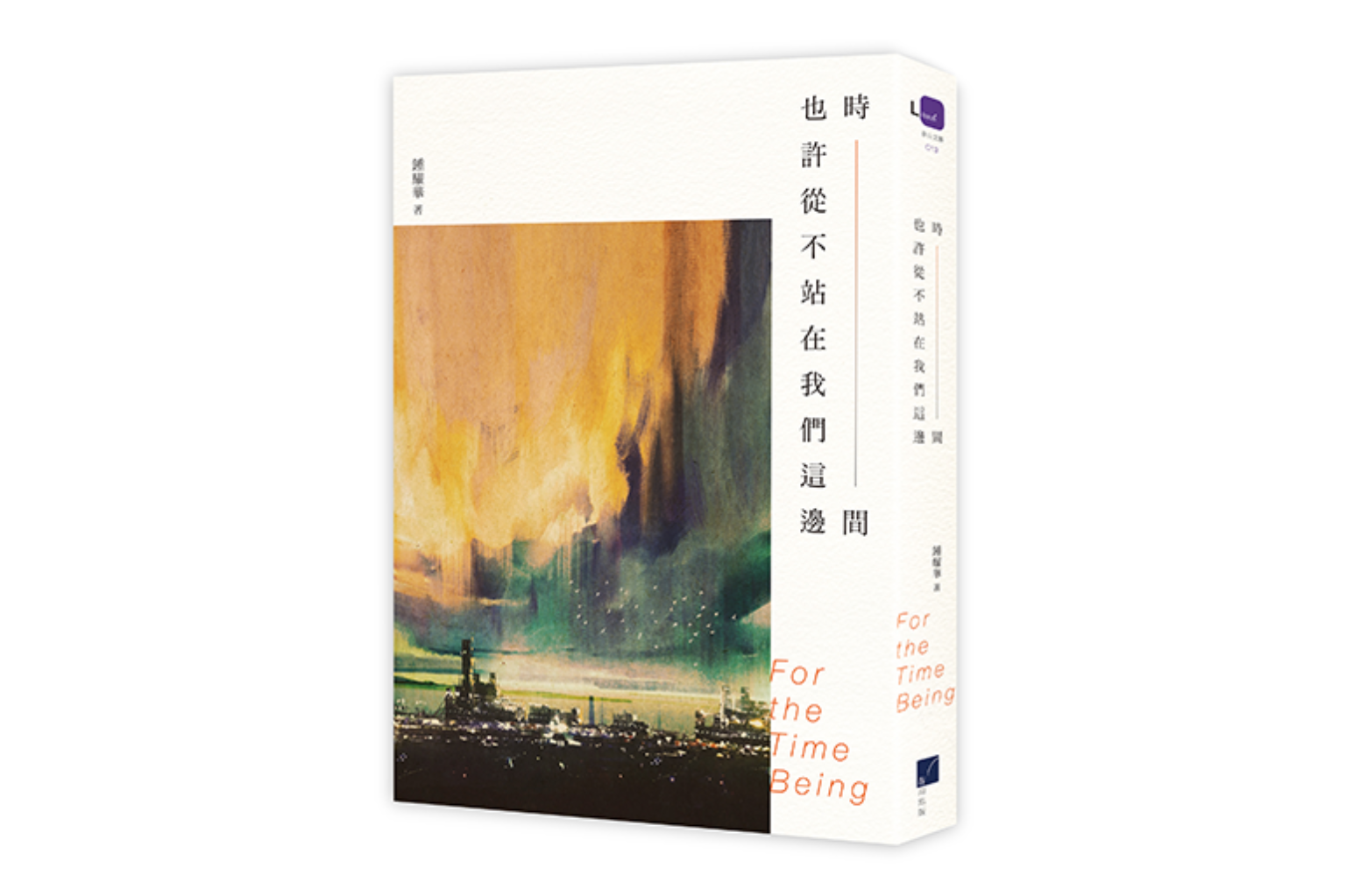

《時間也許從不站在我們這邊》收錄了作者從2016到2020年底寫下的文章,大致按時序揀選編排,以呈現他在後傘運時代的思索歷程。

這些年來,都沒有感到過無力,最多覺得好累,情緒波動。但累積到這幾星期,真在絕望邊緣徘徊。年輕人為什麼絕望?我想你我都心知肚明對吧。不願意說對吧。要是說穿了,你我還怎麼走下去,對吧。當天空萬紫千紅,你會否見到地上的血腥?當暗影從大地裂縫突進,穿透燒開正旺的火焰,是影變得灼熱沸騰,還是焰被黑夜淹熄?

如果雪正在融,河在乾涸,暴雨成災,水土崩塌,山無植被海不納川,我們還能怎樣告訴眼睛圓潤的孩提,相信天理循環?你知道講不過去的。我們也很知道。如果天本無光,你以為不說實話,人們就不會知曉嗎?只要抬頭,雲沒有回答,月沒有回答,星沒有回答,但就這樣在黑漆的夜晚各安其位,你就知道了。川本三郎在《我愛過的那個年代》回憶六○年代日本學運風起雲湧,那些年總是下雨,每天都有人為運動而逝。

我想起6月12日金鐘海富中心到政總的天橋。橋下的人要物資,呼籲橋上的人把傘掉下,好傳到前線抵制警暴。傘直掉下來會傷人,於是大家叫橋上者把傘打開再掉下,傘如花,又如雨,飄飄落下。

「墜落」彷彿是這個六月的象徵,連綿下雨,傘又如花落如雪,催淚子彈爆落地上,生命飄飄柔著地。只望有天雨會停,陽光能夠穿透籠罩城市的黑雲,我們能在沒有黑暗的地方相見。而生命或許就是不斷地為沒有光的所在行進,消耗,然後報廢。

5年之後,人人都在抗命

我在2017年曾寫過,「這些苦活永遠是立竿但不會見影,因為根本無光,無數豎起的竿最終只會化成整排又整排的墓碑,連墓誌銘都沒有。反抗本來就如是,無光是反抗的根本。」當時我想的,只是一個又一個的被告與未被告。犧牲與被犧牲,墓碑與墓誌銘,都不過是個比喻。不過兩年間,一切變得不一樣了。我還能夠寫下這樣的東西嗎?我連書都已讀不下去了。

我記得2014年的暑假,我見證著6月13號晚反新界東北發展的集會警暴清場,見證著7月1號晚佔領遮打道511名抗命者被補,兩次當中都有我的朋友我的同伴。防暴清場,大規模拘捕,那時已是驚天動地。我曾問自己,望著身邊同伴一個又一個在竭力抵抗,社會還容得下一張安靜的書桌嗎?我這樣寫過──「在學生會任期完結後,我本來是打算全心念書準備升學的事情。但是在這一個多月,社會發生眾多不公義的事,看著朋友們一個個沒睡沒吃地奮戰,戰至被捕,我在想,做為讀書人,到底可以做些什麼,出一分什麼的力。」我甚至還會這樣講──「在愈是紛亂戰意高昂的時候,就更有必要靜下來思考。承接上次讀書組讀過羅爾斯的公民抗命論說,我決定把來次讀書組的閱讀內容定為Thoreau的Civil Disobedience,這是有關公民抗命討論的經典之一。我想邀請各位有參與沒參與過抗命,還在猶豫掙扎思考抗命之意之義的朋友一起來讀來分享感受。我想讓各位有心的朋友都可以坐下來談談。各位請先讀文章,屆時我們會一字一句地讀原典,然後討論和分享一下對當下香港的感受。」

我本以為讀書組來者只有幾人不到十,結果來了差不多三十人,相識不相識的,超過三個小時,在文章與現實裡穿梭。五年一瞬,今天講什麼抗命不抗命都已過時了。人人都在抗命了。我也肯定再也寫不出這樣的文章了。那個那麼篤定的少年,那個一往無前的無邪少年。那次讀書會的經驗我惦記在心,成為某種走下去的力量。或者是因為有朋作伴,或者是因為吾道不孤,或者是因為各位出席者的熱情,讓心沒那麼冷?我也不知道,總之就這樣。然後就是然後的事。

不要成為不義政權的共犯

梭羅說,如果國家機器從根本地要求你踐行不公義,那就去打破所謂的法紀──「讓我們的生命成為機器運作的阻力」。我們都是機器的零件,每個人所能影響的事或者無多,即使抵抗了,機器還是可能繼續運轉,而你將被磨蝕殆盡。讓社會向前?幾十年了,主權移交後都已經20年了,社會向前了多少?梭羅說,要修正機器敗壞的結構慣性,已經耗廢了太多生命太多靈魂了。打破那個讓你規行矩步的體制秩序吧!我們生而為人,不是非得為了讓世界變得更好,而是就這樣活著,哪怕這個世界孰好孰壞。人不是非得要把所有事情都扛上背,但有些事卻不得不做,亦正因為人不用把所有事情扛上背,我們大可不必行惡,不要成為不義政權的共犯。

「我們先是人,然後才是民。」梭羅如是說;「如果這是一個人」,普利摩.李維(Primo Levi)為其描述二戰納粹德軍下集中營慘況的回憶錄,起了這樣一個題,一個詰問。

怎樣才算是人?

怎樣才算是人?2019年6月12日是立法會二讀《逃犯條例》的日子,示威群眾蓄勢待發包圍立法會要剎停會議,新聞消息指警察調配近5千人手守衛立法會。人們以為警察必定清場阻止示威者集結讓會議通過,6月11號晚都到了現場通宵留守。由我們到場起,就一直聽到有人唱「Sing Hallelujah to the Lord……」,原來當晚有天主教徒發起馬拉松唱聖詩活動,期望化解警察暴力,為香港祈禱,他們一直唱,到我們身體捱不住要過天橋離開到海富中心麥當勞門外稍眠休息前,他們仍一直在唱,起碼超過5小時,累計我們未到現場前,估計超過8小時。

當晚除了這群教徒,還有不少司機在現場支持打氣。有司機把車窗調到最低,司機不斷兜圈,車箱循環放著三首歌,如果我沒記錯的話分別是〈海闊天空〉、〈一起舉傘〉以及〈強〉,音量調到最大,讓車輛經過之地的現場群眾都能聽到。當晚現場警察每輛駛過的車都會檢查有否所謂武器,故意刁難。可是這個不斷兜圈的司機卻沒被警察截停,估計是在我們到場時他已在場被截一次,但因為他只是駛車,警察也奈他不何只可放行。這個司機駛經之地,現場群眾都鼓掌歡呼,駛車兜了也有8個鐘。在他以外,有一個穿黑衣的人,騎著單車在現場不斷兜圈,什麼都沒說,就這樣踩,踩了我想也超過8小時,默默支持。

12日早上8點左右,立法會外示威者衝出馬路,佔據所有行車線,然後一直平靜。到下午3點,警察突然開槍,橡膠子彈、鉛彈、催淚彈平飛直射向示威者、記者,我們且戰且退。不知道是心理作用還是事實,這次催淚彈比2014年9月28日所發射的氣味還要濃,更為刺激性。我幾度以為斷尾了接近20年的哮喘病要復發,幾度跪地窒息。每輪槍聲過後,人們又再走回前線。好幾次了,我看到許多年輕面孔,有比我還小年紀的,戴著口罩或者沒有,哭著向人們呼喊──「返黎啊,我地仲要再輸幾多次,香港人!」、「香港人,唔好退啊,再退我地就輸嫁啦!」、「我求下大家,一齊贏一次好無……就一次丫……」然後槍撃又起,人們復又撤退,又復走到前線,回到本該站著的地方,正面面對警暴。

我們先是一個人,而如果這是一個人。

我不知道可以再講甚麼...

「有生命懸在刀口,而我們猶在意呼救的描述裡,有沒有寫活了鋒刃的光。最生氣的是,強逼自己不想那些,卻又一個字都寫不出來了,我們讓那些美學、範式、典律、類型論代我們思考太久了,脫掉它們就只剩下孱弱的無殼之蟹。」朱宥勳在〈舌的背面〉裡這樣寫到做為一個純文學作者,在運動最激盪的時候,在訊息分秒湧入的時候,自己那些遲疑、緩慢、笨重的文字最為無用──任何一個熱心的網友都能為運動做得比自己更好。

「文弱無力的語言愛好者如我們,面對權勢時只能與語言相依為命。」

「盡舌的能力」,他這樣說。

「從來不會有真正自由與開明的國家,除非國家真正明白,他們的權力與權威來自每個堂堂正正的人們。我這樣安慰自己──想像國家最終能對人們公平公正,待民如鄰,不會因為有人公民抗命、不被國家收編收買而寢食不安。如果國家真能結出這樣的民主果實,瓜熟蒂落,就能稱上偉大了。可惜這只存在我的想像中,暫時還是前所未見。」梭羅在《公民抗命》的結尾這樣講。

我不知道可以再講什麼。