有些人的生命是用大事記方式的表格來銘刻的。有些人則是數著抽菸和喝咖啡的日子來記憶。我的方式很簡單。我用音樂歌唱的方式來敘說我這個人的殘破與救贖。

1984年12月31日,我出生了。在我還沒有記憶的時候,只有羊水和黏糊糊的體液快感,根據我父母親的說法,我已經受到第一份牢不可破、有光竄出那樣神聖的洗禮。這份洗禮是貝多芬的《快樂頌》,更精確的說法,是福特.萬格勒指揮的絕世銘盤。

為了歡慶1984整年平安度過,世界還沒有毀滅,老大哥沒有如喬治.歐威爾預言般正在監控你,老爸竟就在嬰兒房內拿起愛華的卡帶播放機,放入這首四海一家,跨過任何標籤藩籬的自由之歌。

照理說,出生時就能聽到福特.萬格勒,除了自己的哭聲外,還能接受偉大的心靈陶冶,人生應該相當順遂才是。然而故事似乎總是要帶些悲劇的色彩才賣座,那些人生勝利組的故事太美太虛幻,與我們這些墮入凡間的仙子格格不入。我的故事從出生那天開始就不是快樂的童話。

我的身體從來沒有自由過

1984年12月31日的晚上,透過老爸的愛華卡帶機播放貝多芬《第九號交響曲》,我的心靈已在潛意識告訴自己:「我是自由的。」但我的身體從來沒有自由過。

1988年的8月6日,我剛上中班才幾天,學校老師已經在教唱〈哥哥爸爸真偉大〉,他們在不經意間,複印著霸權下的性別期待。

懵懵懂懂的我,不懂歌曲的意涵,卻已經對這歌曲反感。老師不斷指正我帶動唱時的姿勢,特別是那句「當兵笑哈哈」時,老師說我怎麼皺著眉頭,身體很緊繃呢?我當然笑不出來,因為我一直在看旁邊的小偉,他今天又頑皮了,被罰站在圈外不准動。我多麼心疼他,想跟他玩啊。

1995年,有大半的時間,我在耳機和林強的〈向前走〉中度過。主打歌〈向前走〉當然好聽,但是出外打拚,異鄉圓夢的故事還打動不了一個尚在溫室中的男孩。男孩沒有肌肉,缺乏體能訓練的身體裡,每每期待聽到的是B面第一首〈黑輪伯仔〉,因為夏日的午後,學校小巷裡總有一個賣黑輪賣香腸,也賣彈珠汽水的攤販準時出現。

他不是什麼年入古稀的伯仔,而是三十來歲的精壯男子。謠傳他十幾歲就結婚了,那幾個經常圍繞在餐車旁的女孩應該就是他親生的小孩,但她們的媽媽從不見人影,日子清苦難以為繼,必須出外工作養家。

但不管怎樣,聽著林強〈向前走〉的男孩,眼睛從沒正眼瞧過那些可愛的女孩,也就從未發現她們眼裡渴求他頭上看來酷炫的耳機。男孩看的從來就是這個站在他面前活生生的黑輪「伯」仔,看著陽光從他大量發汗的白色吊嘎竄流下來,那古銅色的神祕肌膚裡,透露著青春和食物絞肉蒸騰的味道。

男孩有些作嘔,他感覺他聞到自己無法掩飾的味道,一直在喉間哽不下去。日子久了,哽不下去的異味成了青春自噬其身的尷尬癌,他們管它叫喉結。我覺得叫「吼劫」,一種想要大喊卻喊不出來的年少劫,像孟克畫筆下那個變形的人,發出一個悶聲的呼喊。他喊了,世界無言以對,存在的荒謬卻無限蔓延。

1999年5月8號,接近高中聯考的日子,我鎮日播放著大衛.鮑伊的〈Space Oddity〉,感覺自身如同湯姆少校被流放到外太空那樣地陌生,卻又在那樣荒涼的宇宙星辰間,獲得一種前所未有的親密和自由。

父親的愛華卡帶機早就升級成全自動、可任意選曲的新世紀雷射唱碟播放機。他的音樂品味仍是那樣堅不可摧的菁英式主義。那時父與子已經不太講話了,如果你發現兒子的模擬考成績一點也不如他出生時播放的卡帶讓你快樂,特別是他牆上專貼一些不男不女,看了傷眼的裸露海報,沉默將會是你唯一的情感表達。

在英文歌詞裡尋找外語字句發出的幽光

大學聯考八科中,我只有英文算好的,因為我總在英文歌詞裡尋找外語字句發出的幽光。就好像是柏拉圖說過的:「原始人類住在洞穴,為了驅趕野獸,他們有了光。但那還不夠,他們得比賽接力說故事,才能斥走這毫無希望的長夜漫漫。」聽歌認字成了我找到生命洞穴的入口。

離聯考愈近的日子,我愈需要遁入這些有光的小洞裡,自己說故事給自己聽。有一天,我回家發現湯姆少校永遠地迷失在浩廣的銀河之中:那些海報全被撕下,取而代之的是一片荒蕪的白牆。

2002年9月23日,我終於得以北上就學,逃離那個具有良好品味與政治正確的「痂」。在自強號的滾動聲中,我不停播放著巴布.狄倫的〈Like a Rolling Stone〉,望著車上潮來潮往的人群,在每一個若有幻無的借過與碰觸間,尋找陌生人的安慰。

就這樣,我沉淪了。像一顆滾動的石頭,我卡在人生不斷「崩」馳向前的離心速度,在所有對我張開雙手與胯間的男人裡,痛並快樂著。我好像就要看見彩虹,但那屬於老爸出場樂的變調貝多芬《快樂頌》詭異如《發條橘子》的魔幻混音版,總在耳邊響起,不斷提醒我:四海一家啊,我的兄弟們,我願捨身為你,與你共泣。但為何我什麼都給了,還是這麼寂寞?

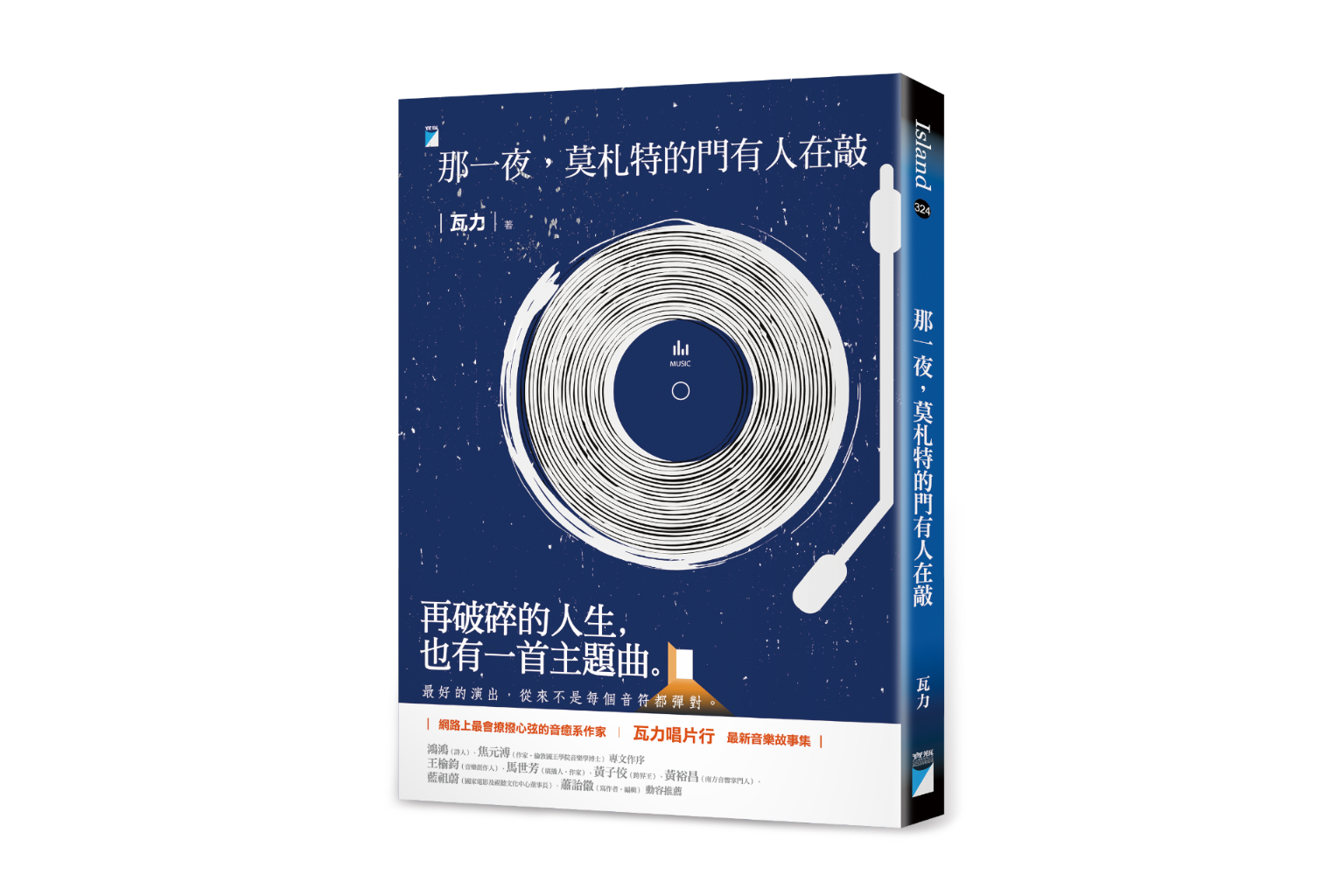

2010年3月5號,我到了一家名叫「只有」的咖啡館,和蔚州分手。那是一間只播藍調和靈魂樂的邊緣人咖啡館。這些年來,我只聽和父親相反品味的撒旦式搖滾樂,好像就是要從這些粗礫不和諧的怒聲中,震破他那固若金湯的貝多芬堡壘。就在分手的那天,我第一次聽見黑膠的聲音。

我從未想過,藍調的底蘊竟比搖滾更為狂飆,那是來自生命與世界打磨的聲音。如同脆弱的針尖拚了命去拾取音溝裡的細微音訊,你總得與塵塵垢垢的現狀不斷拉扯,才能唱出生命所有的苦楚與痛快。

我向前一瞧,發現播放的曲子竟就叫做〈My Man's Gone Now〉,歌手叫Nina Simone。那天下午的咖啡只有苦澀,那是我最後一次看見蔚州。蔚州說他不能再這樣下去了,他需要一個正常的家,正常的生活,正常的婚姻關係。我說,「那是你需要的,那你想要的是什麼呢?」

蔚州在我面前崩潰了。

此時Nina Simone以近乎哭腔的方式燃燒著離別的愁苦,她的聲音隱約又化成一首祈禱之詩,那就像是一隻羽毛受損的小鳥高飛的樣子。飛得愈高,掉落的羽毛愈多,卻不得不飛,因為身為鳥兒,你是不能不飛的啊。而既然是黑膠,也就不能停止轉動。如同我不能改變我自己存在的方式,如同Nina Simone必須那樣用全身的力量來歌頌生命,我就是我所感知的這一切。

《快樂頌》的別名叫《合唱》

2010年3月5號,我在「只有」咖啡館終於失去了蔚州,卻意外得到這片《Nina Simone Sings the Blues》黑膠。我根本沒有唱盤,也不確定怎麼播放,但心裡頭硬是有個聲音告訴我,無論多少代價,都要帶走這片黑膠。

其實我根本不想再聽這樣唱到心靈深處的哀歌。有些事,心只能破一次。我想帶走的無非是和蔚州最後一次見面的場景,無論多苦,我都好想再次重溫那走味的咖啡。

等我再次想起這張黑膠,已是好幾年後的事,中間的事不提也罷。我過著行屍走肉、沒有音樂的日子。很長的時間,我沒有刮過一次鬍子,空的酒瓶疊滿了房間。突然它們再也承受不住地心引力的召喚,從最高處滾了下來,然後滾到了Nina Simone的藍調唱片旁邊。

一瞬間,心中湧起千百回憶。想起那天下午在「只有」咖啡館,蔚州崩潰,不成人樣,我的心又頻頻揪了起來。啊,原來我還能心痛啊。My Man Is Gone Now,其實我生命中離開的男人,哪裡只有蔚州而已?

爸爸早就不跟我說話了。爸爸的雷射唱碟播放機早就壞掉,磁頭早就沒有備品,失去的親情週末也難補回。

聽媽媽偷偷跟我說(我當然還是會跟媽媽保持聯繫,否則這幾年來的流浪,我找誰療傷?),爸爸竟然回頭聽起比卡帶更古老的黑膠,家裡天天上演著貝多芬的現場重播。媽媽說,那是爸爸還惦念我的方式,如同我出生時,父子倆以《快樂頌》相遇,爸爸不說,但爸爸總在心裡留盞燈給未歸的人。

2018年11月20日,沒有唱盤的我寄出《Nina Simone Sings the Blues》給重新聽黑膠的父親。我不知道我在期待什麼,老爸會知道我一路走來,跌跌撞撞的血和淚嗎?那些夜裡的獸在叫也在哭,老爸敢放膽去聽嗎?

前天我收到了一張來自高雄,以七彩的繽紛禮品紙包好的物件,還不知道裡面是什麼,我先瞥到上面的一句話:

「地球呼叫湯姆少校。地球呼叫湯姆少校。你還在宇宙星辰間流浪嗎?回地球吧。這裡有人很想你。」

我出生的那一天,父親播放《快樂頌》。今夜高雄寒流據說是二十年來最冷的一次,但我不怕,我正在回家的路上。

如今,在老家門口再次聽見以黑膠播放出的貝多芬《第九號交響曲》,我終於才知道,「快樂頌」原來不是這首交響曲的名字。

它的名字叫《合唱》,父與子的合唱。男人與男人之間的合唱。其實,也是人與人之間的超越偏見,震破隔離的牽手大合唱。