時間來到1875年1月。共和國總統麥克馬洪(Patrice Mac Mahon)為全新的巴黎歌劇院揭幕。多年來,工程一直處於停頓狀態:拿破崙三世沒有時間完成他的宏偉建築。直到舊歌劇院被燒毀後,工程才得以繼續。畢竟,沒有歌劇,我們簡直無法想像巴黎會是什麼樣子。

開幕儀式大獲成功。歐洲各地的貴賓紛至沓來,包括西班牙王室和倫敦市長。但是建築師本人被他與皇帝的關係所拖累,必須為自己購買門票。

巴黎的古蹟中心和道德中心遷移到巴黎歌劇院

夏爾‧加尼葉(Charles Garnier)曾想將他的建築變成一座頌揚音樂、皇帝和美好生活的聖殿。一進歌劇院的大門,你會驚訝得目瞪口呆。極其奢靡又媚俗的裝飾,大理石、金箔、鏡子、煤氣燈、馬賽克拼貼裝飾等,把你帶到一個美麗又快樂的夢幻世界。在這裡,你會暫時忘記牆壁之外的嚴酷現實。

從歌劇院大街(avenue de l'Opéra)上看去,這座建築有點像鍍金的珠寶盒或音樂盒,在陽光的照耀下閃閃發光。加尼葉從奧斯曼取得靈感,成功貫徹自己的意圖:大街上不種植任何樹木,因為不能有任何東西妨礙人們欣賞他的傑作。

有位評論家寫道,如果要找出巴黎的古蹟中心和道德中心,那麼中世紀時這個中心位於巴黎聖母院、十七世紀時位於羅浮宮、法國大革命期間則是市政廳,此時則遷移到了巴黎歌劇院。而香檳,這款第二帝國的專屬飲品,也以前所未有的方式流動著。

令人驚訝的是,公社的傷痕很快就從街道上消失了,市政廳的重建恢復了文藝復興時期的所有輝煌。杜樂麗宮發黑的廢墟被清理乾淨,令人印象深刻的方尖碑和香榭麗舍大街盡頭的凱旋門也令人印象深刻。(幾年以前,湯馬斯‧庫克[Thomas Cook]還舉辦過這些廢墟景點的旅遊:大眾旅遊與災難旅遊難得並存。)

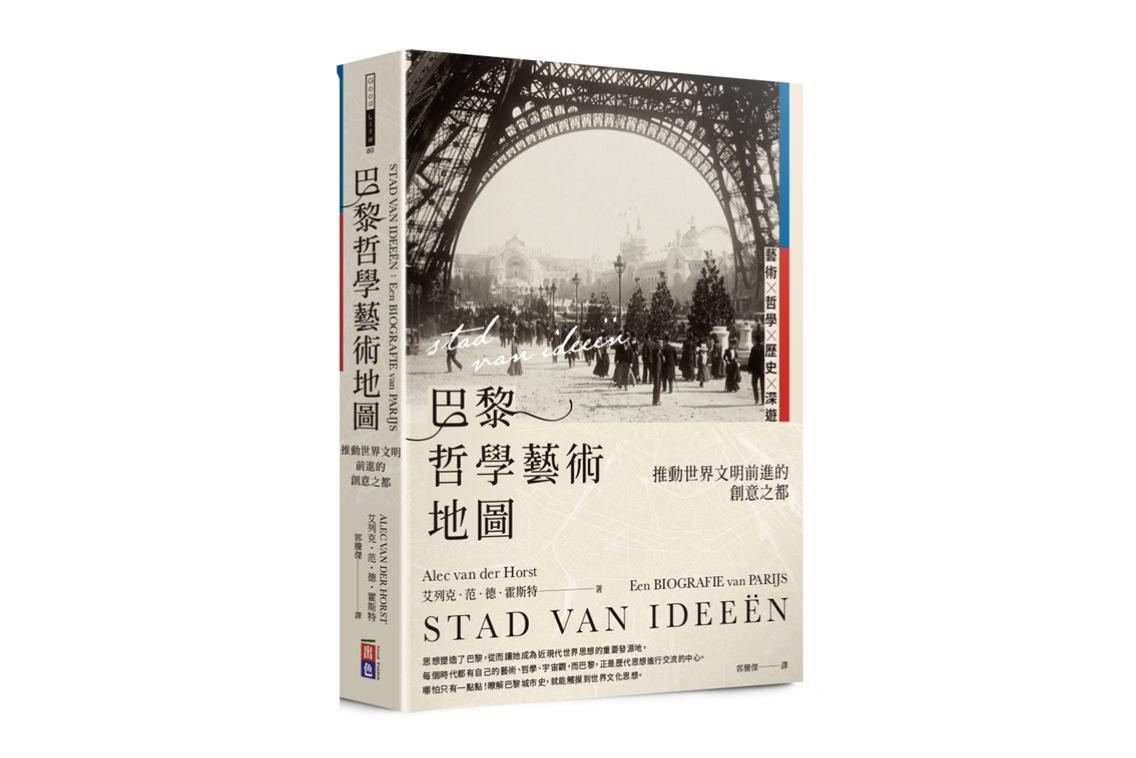

迎向「美好年代」:艾菲爾鐵塔的出現與浮誇的大小皇宮

現在開始的時期,就是人們所稱的「美好年代」(Belle époque)。這個時期也是世界博覽會的鼎盛期:世界博覽會可說是一種巨大的陳列室,西方列強在博覽會上展示自己的最新發明、奢侈品和殖民財寶。華特‧班雅明將它們形容為「商品拜物教神廟」。最重要的兩次世界博覽會於1889年和1900年在巴黎舉行,吸引了數千萬名遊客。「美好年代」期間所出現的古蹟,都是這兩次博覽會事件的遺跡。

其中最有名的莫過於充當博覽會入口的艾菲爾鐵塔。在破紀錄的兩年又兩個月內,一位來自亞爾薩斯的工程師兼企業家建造了一座三百公尺高的塔,證明了法國在戰敗十九年後再度迎頭趕上,甚至維持主導地位。艾菲爾鐵塔是當時世界最高建築,這項紀錄大約維持了四十年。

批評者形容它是一座空蕩蕩的燭台,當時甚至還流傳一份許多藝術家和建築師聯名簽署的請願書(包括加尼葉在內),要求立即拆除它。

艾菲爾鐵塔最令人震驚的就是建材。鐵並不算是貴金屬,希臘人和羅馬人從未將鐵用在建築上。這或許可以解釋,為什麼1900年世界博覽會的巨大展覽空間中的材料,會被隱藏在懸掛雕像和其他裝飾品的厚牆之後。香榭麗舍大道以南的大皇宮(Grand Palais)和小皇宮(Petit Palais)裝飾華麗,簡直就要被裝潢拖垮。這些宮殿散發出一種浮誇的、幾乎歇斯底里的生活樂趣,絕對會打動人心,特別當你將它們與特羅卡德羅區(Trocadéro)附近、為1937年世博會建造的、陰森森的夏樂宮(Palais de Chaillot)相比的話。附近的亞歷山大三世橋(Pont Alexandre-III)也是如此,為1900年的世界博覽會而建。這座橋上的金箔雕像和青銅燈柱,已經登上時尚報導的背景大概不下百萬次。少了「美好年代」,巴黎就不會完整。

此外,這時人們只關心最後幾條奧斯曼風格的大道何時能完成。立面外牆的規則也變得比較寬鬆:這個時期的建築通常具有華麗的、有點奇詭的形狀和突出。這種趨勢在第十六區最為明顯,在這段期間,這一區從農村慢慢轉變為都會。新藝術風格(Art Nouveau)及時出現(其盤繞的圈很像植被),裝飾了一種新的交通工具的站口。這種交通工具就是地鐵。

表面平靜但潛伏著龐大的不安...終於在第一次世界大戰爆發

巴黎的衛生也有所改善,至少在較富裕的社區是如此。街道定期清掃,1883年還出現了第一個路邊垃圾桶。巴黎人口成長到250萬,跟現在差不多。整個城市明顯瀰漫著樂觀的氛圍。雖然晚了點,但事實證明聖西門似乎是對的;加上科技進步的幅度驚人,所有問題都可以獲得解決。專家們充滿自信地表示,國際貿易能使西方國家相互依存,此後不會再有戰爭了……。

然而,表面看似平靜,依舊潛伏著龐大的不安。貧富差距持續擴大,變得越來越尖銳且明顯(世界博覽會舉辦在巴黎新潮的西南部,並不是巧合)。猶太軍官阿佛雷‧德雷福斯(Alfred Dreyfus)被誤判涉嫌叛國罪,這起事件幾乎導致內戰。梅毒和酗酒猖獗,就連人心的偽善也是如此:僵化的資產階級道德,掩蓋了最大的淫靡。當時,官方授予許可證的妓院多達兩百二十四間,街頭的流鶯則有上萬名。

史特芳‧馬拉美(Stéphane Mallarmé)等作家摒棄了當時盛行的庸俗唯物主義,創造了一種連圈內人都幾乎無法理解的藝術:象徵主義。「美」成為一個有待破解的祕密。保羅‧魏爾倫(Paul Verlaine)曾作詩道:

啊,全都喝光了,吃光了!沒什麼可說的了!

若利斯-卡爾‧於斯曼(Joris-Karl Huysmans)和奧克塔夫‧米爾博(Octave Mirbeau)等藝術家感到厭膩,寫了一些關於頹廢享樂的書。他們有一種不安的感覺,西方文明行將就木,災難即將來臨。這種感覺後來被稱為「世紀末」(fin de siècle)。

1914年夏天,滑鐵盧之戰結束還不滿一百年,他們的恐懼成真了。與所有樂觀的預測相反,歐洲勇敢躍入了黑暗之中,後來證實這是一次自殺式的跳樓。