民進黨2024總統參選人賴清德於9月12日發表「國家希望工程」主題首發:「0-22歲投資未來世代」政策方案,其中在「8-22歲」階段,賴清德倡議《最低工資法》完成立法,將最低工資調整機制法制化。此外,政府將補助在職青年參加職訓,強化非典型就業勞工的權益,支持青年創新創業。記得蔡總統接見109年度全國模範勞工時表示,將透過制定《最低工資法》,讓基本工資審議機制與指標調整制度化。三年過去了,此項宣示仍然只是她個人的夢想。

《勞基法》中「基本工資」的定義模糊

1930年2月國民政府批准國際勞工組織 (ILO)的《1928年創設釐定最低工資機構公約》後,於1936年12月23日公布《最低工資法》,規定最低工資以維持勞工本身以及無工作能力親屬二人之必要生活為準。該法所定「最低工資」標準明確,但戒嚴時期,勞工集會、結社自由以及罷工完全被禁止,《最低工資法》形同具文。行政院又於1968年3月16日頒布《基本工資暫行辦法》做為施行《最低工資法》前,基本工資訂定的依據。

1984年《勞動基準法》完成立法,賦予訂定「基本工資」的法源後,1986年12月3日廢止從未施行的《最低工資法》。由此可知,威權專制體制下,最低工資不是憲法所賦予勞工的基本權利。《勞動基準法》第21條:「工資由勞雇雙方議定之,但不得低於基本工資。」相較於《最低工資法》中「最低工資」係從保障勞工及其家庭維生所需的角度切入,《勞動基準法》中「基本工資」的定義就顯得模糊空洞,導致勞資雙方在協商調漲基本工資過程中因認知不同時有爭議,不易達成共識。

長期以來,台灣社會不分藍綠、不分階層,不少人屬於自由放任的市場基本教義派信徒,相信財政紀律、市場處於完美狀態以及政府無需介入經濟體系運作。

他們認為勞動市場處於完美狀態(即市場處於充分資訊情況下完全競爭狀態):若廠商提供給勞工的薪資低於市場現有水準,由於資訊充分,勞工知道哪裡還有更好的工作機會,勞工會選擇離開原有工作。此時,市場力量迫使廠商無法以低於市場薪資雇用勞工。至於勞工獲得的薪資酬勞是否足夠生活,是勞工個人的責任與廠商雇主無關。

依此邏輯,調漲最低工資就等同提高廠商雇用成本,廠商只好減少勞工的雇用因應,影響市場正常運作,干擾社會整體資源配置。這也是一般經濟學者反對訂定《最低工資法》或調漲最低工資的理由。

台灣勞動所得份額呈下降趨勢,致青年低薪與貧窮

若年輕人與中低階層民眾薪資所得過低以至於生活陷於困境。這些信奉自由市場基本教義派人士就會認為這根本不是問題,答案很簡單:你自己處理。若你沒能力處理,那就要怪你做決定前沒想清楚,沒做好儲蓄及其他準備。所以,不論是背負學貸的年輕人,或是要照顧嬰幼兒、病患以及上年紀老人的民眾,從有意識開始,他們就應該好好思考自己未來種種需求,並以自己能力去滿足這些需求,國家沒辦法也不應該幫忙解決問題。

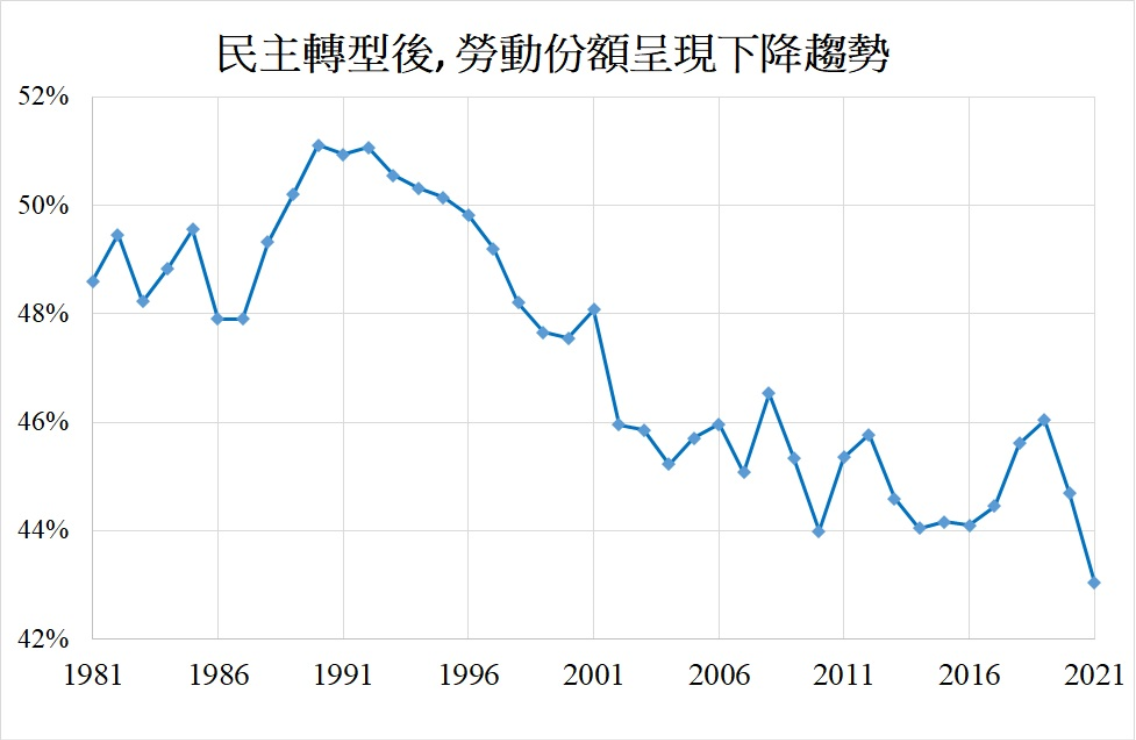

台灣年輕世代目前面臨低薪化與工作貧窮等生活問題,係因近三十來台灣勞動所得份額(labor income share,簡稱勞動份額)呈現下降趨勢(請參見下圖)。台灣勞動份額在解嚴後一度快速上升,並於1990年達到歷史新高。民主制度係透過以下管道確保勞工取得合理的所得份額。

首先,民主政治體制允許人民有結社、集會以及罷工的自由,讓勞工在勞資雙方薪資議約過程中處於較為平等的地位。1987年至1996年民主轉型期間,正是基本工資的調整最頻繁、調幅最大的期間。

其次,民主政治體制會促使行政部門以及司法體系以更積極的作為,匡正資方對勞工權益種種不公不義的行為,並讓保障勞工權益的相關法律較易完成立法,例如:2020年初正式上路的《勞動事件法》旨在解決勞工進入訴訟後所面臨困境,讓勞工更有意願捍衛自身的權益。

所得分配不均三大原因:全球化、資本家聲量過大以及錯誤的產業政策

民主制度最可貴之處在於:政府政策形成過程中,較會讓不同階層的社會成員有較為平等的發聲(voice)機會,不受經濟因素的影響。然而,不少經濟學者與政治學者的研究發現:主要國家所得分配不均,並非全是全球化或新科技發展所造成,另一個原因是大企業以及富有的資本家在政治過程中與公共政策制定上擁有過多的發聲機會。

國際貨幣基金(IMF)就指出:工會組織弱化與金字塔頂端資本家的所得份額增加有密切關連。未來《最低工資法》完成立法後,政府仍應負起在最低工資協商過程中主導的角色,以適度壓制大企業以及富有的資本家過多的發聲機會。藉由強而有力的工會與勞資集體協商機制,定期針對勞動條件與報酬分配進行協商。當談判陷入僵局時,國家需要強力介入,以建立勞資共識。如此才能彰顯民主制度所具有調和不同階層利益的功能。

為何民主轉型完成前,台灣勞動份額就已開始下降? 民主轉型期間,環保與勞工意識抬頭,廠商生產成本增加。由於廠商不同於勞工多了出走(exit)選項,採取「降低成本」策略的台商大舉前進中國。加上政府欠缺完整可行的經濟轉型策略,政府只有開放外勞以因應廠商降低生產成本的要求,導致國內工作機會減少,外勞又取代國內勞工,造成勞方相對於資方的薪資議價能力變弱,勞動份額遂一再下滑。

1996年李登輝政府提出「戒急用忍」政策,但成效不彰。2001年陳水扁政府對廠商西進則採取「積極開放」政策,勞動份額更加呈現下降趨勢。2016年蔡英文上任後,雖數度向資方喊話加薪且年年調漲基本工資,2024年基本工資仍未達三萬元。

與台灣同時進入民主轉型期的南韓,政府採取積極產業政策推動經濟轉型,廠商外移與外勞引進沒有台灣那麼嚴重。南韓勞動份額從原本落後台灣,近年來已超越台灣。舉例說:1990年台灣與南韓勞動份額分別是48.6%與38.9%,到了2000年台灣下降至47.6%而南韓則上升到41.5%,2020年台灣與南韓勞動份額分別是45.0%與47.5%。正確的產業政策亦有助於勞動份額的提升。

調漲最低工資是一項不需要政府支出而有效的財政政策

實證研究結果顯示,除了最低工資立法外,其他影響勞動份額的勞動市場制度面因素還有:失業失能給付與涵蓋率是否足夠、勞資協商機制是否能發揮功能、職業訓練體系是否完備、政府是否以國外進口商品生產過程中勞動、安全、環保等規範必須與國內規範一致做為開放該商品進口的依據,以避免外國商品因規範國內外不一致,產生政策性傾銷(policy dumping)不利本國勞工就業,以及政府採購是否以商品及服務國內勞工就業含量做為依據。

調漲最低工資不只解決中低所得民眾的生活問題,更是一項不需要政府支出且有效的財政政策,因為調整最低工資讓勞動份額增加,勞工可用於消費的可支配所得跟著增加,經濟總合支出(aggregate demand)自然提升,等於政府未花分文,利用調漲最低工資重新分配勞動與資本的所得份額,達到刺激經濟的效果,也可避免所得分配惡化。

政府可藉《最低工資法》宣示捍衛勞工有過尊嚴生活的權利

調漲最低工資是否會減少工作機會?2019年過世的普林斯頓大學經濟學教授克魯格(Alan Krueger)與其同儕卡德(David Card)利用美國紐澤西州以及鄰近的賓州費城1992年速食餐飲業資料,研究提高最低工資對就業的影響。選擇速食餐飲業係因該行業從業員工平均薪資較低,就業狀況易受最低工資變動的影響,至於選用1992年資料,係因該年紐澤西州提高最低工資時,賓州並未調整。

研究結果顯示:調漲最低工資對該行業就業並無顯著影響,打破經濟學界以及市場基本教義派長期以來對最低工資調漲的偏見,實證結果說明勞動市場不是如他們所想像的處於完美狀態。

在《最低工資法》立法過程中,資方當然會反對,因為最低工資的調漲會增加他們的生產成本,但最低工資提供勞工基本生活必要的保障,政府應負起解決弱勢勞工生活問題的責任。更重要的是,政府可藉《最低工資法》的制定宣示捍衛台灣勞工有過尊嚴生活的權利,未來年輕世代的這個權力不會被剝奪,不再被迫接受低薪工作,不再被迫離家租屋工作。