作者簡介

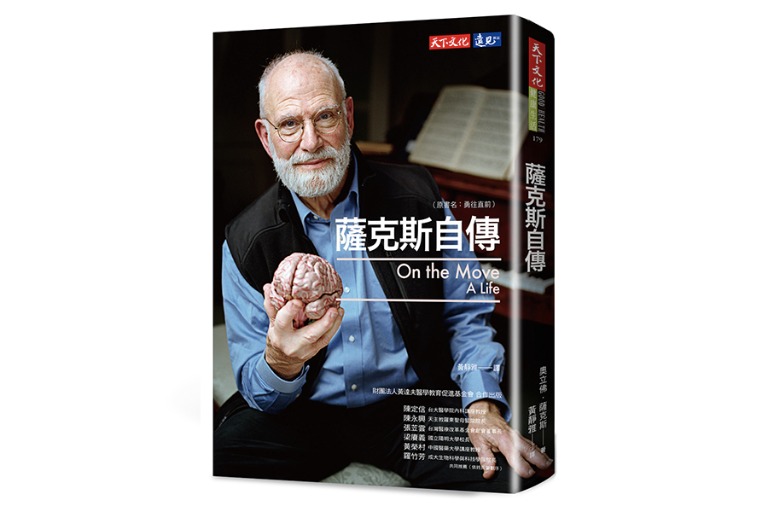

奧立佛‧薩克斯Oliver Sacks

1933年生於倫敦,出身醫師世家。在牛津大學接受醫學教育,

在加州大學洛衫磯分校及舊金山錫安山醫院,接受醫師養成訓練。

1965年定居紐約市,後來擔任紐約大學醫學院神經科學教授,

以及安貧姊妹會的神經科學諮商顧問。

薩克斯醫師的文章經常刊載於《紐約書評》和《紐約客》雜誌,

以及各種醫學期刊。他也是十五本書的作者,

包括《看得見的盲人》、《腦袋裝了二千齣歌劇的人》、

《火星上的人類學家》、《錯把太太當帽子的人》、《幻覺》

以及《睡人》(獲得奧斯卡獎提名的同名影片「睡人」,

就是根據本書改編)。

薩克斯醫師於2015年8月30日因癌症辭世,享年八十二歲。

想要更深入了解薩克斯醫師,歡迎蒞臨www.oliversacks.com網站。

當我於一九六六年首度來到貝斯亞伯拉罕醫院,醫院裡除了大約八十位腦炎後型病人,還有數百位患有其他神經疾病的病人,例如得了運動神經元疾病(俗稱漸凍人症,ALS)、脊髓空洞症、腓骨肌萎縮症之類的年輕病人,得了巴金森氏症、中風、腦瘤或老年失智症之類的老年病人(在那個年代,阿茲海默氏症專指罕見的早老性失智症)。

愛因斯坦醫學院神經學系主任要求我利用這群特殊的病人,為醫學生做神經學簡介。我一次會帶八、九名醫學生,他們都是對神經學特別有興趣的學生,而且在兩個月期間可以每星期五下午都來上課(星期五不能來的東正教學生,其他日子也可以排課)。學生們不僅學習神經系統疾病,還會學習「受長期照料而缺乏自理能力」及「與慢性失能共存」代表什麼意義。我們會按星期安排進度,從末梢神經系統與脊髓疾病,到腦幹與小腦疾病,再到動作障礙,最後則是知覺、語言、思考、判斷等障礙。

我們總是從床邊教學開始,聚集在某位病人的床邊,引導病人說出病史、問病人問題、檢查病人。我會站在病人身旁,基本上不干涉他們,但確保病人總是受到尊重、禮遇及充分的照料。

我介紹給學生的病人,都是我很熟悉、而且同意接受學生質問與檢查的病人。其中有些人本身就是天生的老師。比方得了罕見先天性疾病、因而侵害到脊髓的卡普蘭(GoldieKaplan),她會跟學生說:「你們不必按照教科書背什麼『脊髓空洞症』—想想我就夠了。

仔細觀察我左臂上的大片灼傷,我的那個地方靠在暖氣爐上,卻不覺得熱或痛。記住我坐在椅子上扭曲的樣子,記住我說話時的艱難……我就是脊髓空洞症的鐵證!記住我!」學生統統記住了,多年以後,有些學生寫信給我,還會提到卡普蘭,說他們腦海裡仍會浮現她的身影。

我們會廣泛探討病人與病人的「症狀」,然後我會建議進一步的閱讀資料,我常建議庫提斯閱讀原始報告—往往是十九世紀的報告。他對此很驚訝。庫提斯說,醫學院沒有其他人會建議他讀這種報告,如果有人提到,也只當成「老掉牙」、過時、不相干、沒用的東西,除了歷史學家,沒人會感興趣。

因為母親的一句話而誕生了這本名著

當我跟母親提到我的腦炎後型病人,以及他們因服用左旋多巴而「甦醒」且受盡磨難時,她聽得入迷。她一直催促我趕快寫出他們的故事。一九七二年的夏天,她說:「現在就寫!此時此刻。」

每天早晨我都去荒野公園散步、游泳,下午寫作或口述《睡人》的故事,晚上我會從弗羅格諾區散步到米爾巷,然後走到馬普斯伯里路三十七號的老家,去那裡把最新的作品唸給母親聽。小時候她都會按時唸故事書給我聽,我第一次聽狄更斯、特洛勒普、勞倫斯等人寫的故事,就是她唸給我聽的。

而現在,她希望我把她聽過的那些零零碎碎的故事,以完整的敘述形式唸給她聽。她聚精會神聽著,總是很激動,但也很挑剔,她的敏銳批判,來自於本身的臨床真實感。她能容忍我的迂迴與思索(感覺五味雜陳),但「聽起來通順」是她的最高原則。「那樣聽起來很不通順!」有時她會這麼說,不過到後來,她愈來愈常說:「現在你掌握到了。現在聽起來很通順。」

因此,某種程度上,《睡人》書中的病歷算是我們一起寫的。那年夏天,感覺像是時間停滯了,有一絲陶醉感、有一種從繁忙日常生活暫時停下來的特權、有一段奉獻給創作的特殊時光。

我找來一位速記打字員,因為那時候我受了頸椎過度屈伸損傷—從地下室上樓梯時衝太快,頭不小心撞到低樑,導致右手無力、連筆都拿不動。我強迫自己每天工作、口述,等我愈來愈進入狀況,此項「任務」很快就變成一種樂趣。「口述」這字眼其實不太正確。我安坐在沙發上,戴著頸托,翻閱我的筆記,然後一邊跟打字員說我的故事,一邊仔細觀察她將故事轉為速記時的臉部表情。她的反應極為重要:我不是說給機器聽,而是說給她聽,當時的情景有點像是反過來的《天方夜譚》。每天早上,她會帶來前一天的稿子,打字打得漂漂亮亮,到了晚上,我就會唸這些稿子給母親聽。

母親過世的那天也是心被掏空的那天

十一月十三日,我正在空無一物的公寓裡,這時候我哥哥大衛打電話跟我說,母親已過世了:她在以色列旅行期間,走在內蓋夫的路上,因心臟病發作而撒手人間。

我立刻搭下一班飛機回英國,在葬禮上和我的哥哥們一起為她抬棺。我不知道守喪會是什麼感覺。我不知道我能不能承受整天坐在矮凳上、和我的守喪同伴一起過完這七天,接待絡繹不絕的人潮,一直說、一直說、沒完沒了的說著逝者的種種。但我發現,這種情緒及回憶的共同分擔,是一種深刻的、決定性的、正面的體驗,若是獨自面對,我想我會因為母親去世而徹底崩潰。

僅僅半年之前,我從公寓的地下室衝上樓梯、頭撞到低樑而扭傷脖子時,曾諮詢哥倫比亞醫院的神經科醫師賽登(Margaret Seiden)。她幫我檢查之後問我說,我母親是不是「蘭道小姐」。我說是,賽登醫師告訴我,她以前是我母親的學生,當時她很窮,她的醫學院學費是我母親幫她付的。

在媽媽的葬禮上,當我遇見她以前的幾位學生時,才知道她幫助其中不少人念醫學院,有時還幫他們付全部的費用。母親從來沒告訴過我,她會幫她的貧困學生幫到什麼地步。(或許母親也沒告訴過任何人。)我一直以為她很節儉,甚至很小氣,卻從來不知道她有多大方。我終於明白了、太晚明白了。她的各種面貌,我根本一無所知。

母親的死,是我一生中最嚴重的損失:我失去了一生中最深厚的關係,也許在某種意義上,我失去了最真實的關係。我發現自己讀不下任何世俗的書,每天晚上,等我終於上床睡覺時,我只能讀聖經,或多恩(John Donne)的《禱告》。等到正式服喪結束,我留在倫敦,回過頭來寫作,感覺母親的這場生離死別和多恩的《禱告》占滿我所有的念頭。在這樣的心情下,我以一種以前從來不明白的情感和語氣,寫出更具寓意的《睡人》後續章節。

用《睡人》打擊業界的「異常緘默症」

不同於《偏頭痛》既贏得一般書評家的好評,也贏得醫學評論家的好評,《睡人》的出版,卻是以令人意想不到的方式受到歡迎。《睡人》在一般媒體上佳評如潮。事實上,《睡人》榮獲一九七四年的霍森登大獎(Hawthornden Prize),這是一項備受尊崇的文學獎,頒給「富有想像力的文學作品」。

這件事讓我興奮不已,因為我榮登包括英國著名詩人格雷夫斯(Robert Graves)、英國著名小說家葛林(Graham Greene)等人的行列,更不用說還有寫過《消失的地平線》的希爾頓(James Hilton),他這本書我從小就很崇拜。

但是,我的醫學界同儕卻連一點聲音都沒有。沒有任何醫學期刊評論這本書。終於在一九七四年一月,有一份相當短命的期刊稱為《英國臨床期刊》,期刊的編輯寫道,他認為英國在過去這一年有兩個最奇特的現象,一是《睡人》的出版,二是醫學界對這本書完全沒有反應,他稱這種現象為此行業的「異常緘默症」。

英國有一篇書評讓我很苦惱,雖然它在許多方面都相當正面。書中的病人,我當然都是用假名,貝斯亞伯拉罕醫院也用了化名。我稱醫院為迦密山醫院,位於虛構的村莊「哈德遜河畔貝克斯利」。這位評論家寫的內容差不多像這樣:「這本書很不可思議,更何況薩克斯說的是不存在的醫院裡的不存在的病人,病人得了一種不存在的疾病,因為一九二O年代並沒有發生世界性的昏睡症大流行。」我把書評拿給一些病人看,很多病人都說:「讓我們現身吧,否則這本書永遠不會有人相信。」

於是,我問所有的病人,問他們覺得拍一部紀錄片如何。先前他們曾鼓勵我出版這本書:「寫吧,訴說我們的故事,否則永遠不會有人知道。」而現在,他們又說:「拍吧,幫我們拍影片,讓我們為自己說話。」

一九七三年九月,達拉斯來貝斯亞伯拉罕醫院參觀,並且與所有的病人碰面。由於讀過《睡人》的故事,所以他認出很多位病人。「我知道你,」他對其中幾位病人說:「我覺得我以前見過你。」,幾乎所有的病人都對達拉斯有好感,知道他會以客觀慎重的原則和同情心來呈現這部紀錄片,不會把他們的生活拍得太醫學,也不會太濫情。當我看到大家這麼快就有了相互的理解與尊重,便同意紀錄片的拍攝。達拉斯和他的組員下個月就會來進行拍攝工作。當然也有一些病人不想入鏡,但大多數病人都覺得,呈現出他們是「被迫生活在離奇世界裡的人」,這點很重要。

達拉斯也採用了一九六九年、我拍攝的一些八厘米影片,影片中呈現出病人隨著服用左旋多巴而紛紛「甦醒」、以及後來他們遭受的種種離奇磨難。達拉斯補拍了病人的感人訪談,由他們來回顧這些事件,並描述他們在遠離世界這麼多年之後,現在如何過日子。

《睡人》紀錄片於一九七四年初在英國播出。這些得了「被遺忘的傳染病」的最後倖存者,他們的生活如何被新藥物暫時改變?歷盡滄桑的他們,究竟有多麼堅強?這部紀錄片是唯一的寫實報導。