從拳擊手、新聞記者到陶藝家,陳金旺總是「做一行像一行」,他勇於追尋、勤於實踐,歷經無數次的失敗後,為大肚山紅土賦予新的意義。跌跌撞撞的經驗使他明白,即使面對轉職的不安,只要保持學習熱忱,沒有跨不過的坎,就像被踩在腳下的山土,也能淬鍊出千姿百態。

沙鹿區大肚山面海的至高處,是陶藝師陳金旺一手打造的「窯谷」。若從市區出發,得沿台灣大道行至六段,拐進一條窄徑,再走過九彎十八拐的坡行,隱身綠林的「窯谷工坊」才緩緩映入眼簾。窯谷主人陳金旺以自豪的柴燒茶皿,為來客沏一壺茶,在茶香氤氳間,訴說一甲子的人生故事。

拳擊、新聞到藝術 人生大轉彎

生於台中梧棲區的陳金旺,從小醉心繪畫與工藝創作,15歲的他本期待在藝術領域深造,也嚮往大學生活,但幾經思量自身的學科成績,後來選擇進入以拳擊隊聞名的沙鹿高工,改爭取體保生資格保送大學殿堂。

就讀文化大學期間,陳金旺曾在台灣區運動會一舉奪金,並獲得1988年漢城奧運國手培訓資格,眼看拳擊路走得順遂,若循著命運安排,他也許是國手,抑或是體育老師,然而彼時身在異鄉的他,對家鄉總帶著依戀。

「在外地生活,才發現月是故鄉明。」陳金旺說,他時常懷念帶有淡淡鹹味的梧棲海風,也對兒時醉心的藝術領域無法忘懷,於是他婉拒了大專院校體育教師的聘書,帶著一身行李回到家鄉。

退伍後,陳金旺隨父親腳步投身新聞工作,並結合體育專長深耕文教領域,也因為新聞工作,他接觸許多藝文界文人雅士,並有機會了解石雕、漆器、陶藝等領域。「第一次接觸陶藝時,好像又找回渴望親近藝術的自己。」後來的陳金旺工作之餘幾乎整天泡在泥堆裡,看著泥土在掌中漸漸成型,他感覺到昔日與藝術錯身的遺憾,在步入中年後逐漸圓滿。

35歲時,陳金旺甚至已將家中客廳改為工作室,一邊工作一邊創作,隨著作品陸續在韓國、日本獲獎,蓄積多年的藝術能量,終於在他最終離開新聞界後,綻放光芒。

用家鄉土和在地窯深情創作

2010年,時年47歲的陳金旺,懷抱著對故鄉土地的熱情,與妻子攜手回到沙鹿,在大肚山頂打造個人工作室——窯谷工坊。「老一輩的人告訴我,上山的那條路在日本時代叫做『窯谷路』,山區被稱為『窯谷坪』。」他悠悠地說著,希望「窯谷工坊」能喚起沙鹿早期是相思木炭窯重鎮的記憶。

由於大肚山以紅土聞名,陳金旺更就地取材,一頭埋入紅土研究。也許是記者的訓練使然,當旁人斷言大肚山紅土為「低溫土」,含鐵量高且耐火溫度低,最多只能燒製紅磚時,陳金旺對此抱以懷疑,「你總是得嘗試、查證後,才知道有沒有可能。」他將大肚山紅土送至台灣工藝發展研究中心成分定量分析,以及自我實驗,發現窯谷周圍的紅土,耐火溫度竟然高達1240度,打破過去業界流傳「低溫土不能成胎」之說,從此大肚山紅土猶如遇到知音,在陳金旺手中脫胎換骨。

外界形容他是「土生土長」的藝術家,他帶著對台中的深情,以家鄉土和在地窯創作,讓紅土在他手中,從紅磚昇華至藝術層次,可以做為釉彩、化為坯胎,甚至調配成化妝土,透過浸、拍打等技法,為素雅的坯體創造出萬千表情。

和柴窯談一場時間與溫度的戀愛

打從陳金旺選擇以大肚山紅土做為創作起點時,便注定踏上不與市場競逐的道路,其中,支持他走下去的信念,就是「唯一取代第一」。陳金旺強調,江山代有才人出,競逐「第一」始終是困難的事,若能追求「唯一」,更有機會玩出不一樣的作品。因此,無論是如飛瀑流泉的「藍星天目」、「藍瀑青瓷」;或以紅土特性呈現鏽蝕紋理的「鐵定系列」;甚至是以犀牛為主題的「犀旺系列」,對陳金旺而言,每個作品無法複製,都是唯一。

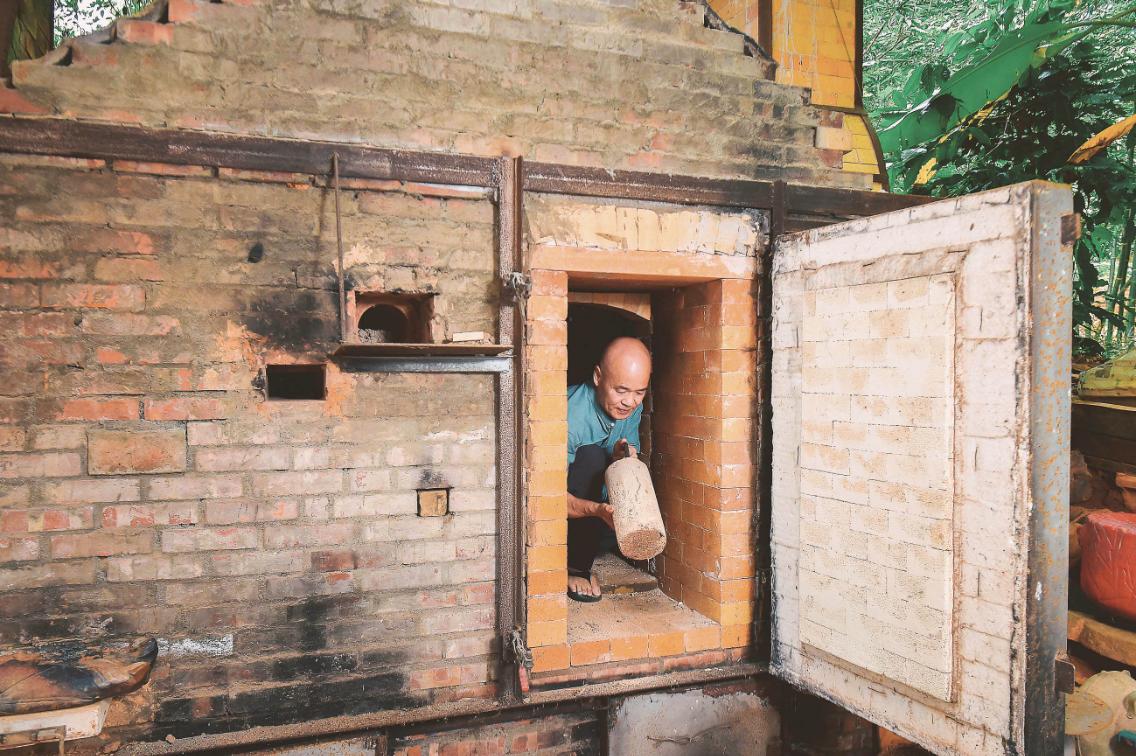

陳金旺說,由於柴窯在燒製過程中,必須日夜不斷添加柴火,憑經驗控制窯溫,過程猶如談一場時間與溫度的戀愛,「就算濕度、時間與升溫曲線萬事俱備,還得看窯神賞不賞臉。」因此每每打開窯門的瞬間,一顆心總是撲撲跳著,可能因為烈焰中的「氣氛」為作品帶來意外驚喜,也可能因為窯溫過高,導致心血毀於一夕。

「驚喜或失落,對創作者而言都是挑戰,也是柴窯的迷人之處。」陳金旺表示,他希望讓更多人感受柴燒工藝之美,於是與女兒陳融仟規劃陶藝體驗課程,包含手拉坯、手捏陶,甚至能嘗試捏出一隻迷你「犀旺」,讓更多人在窯谷,單純感受捏陶的樂趣。

訪談的最後,陳金旺從抽屜深處神秘兮兮地搬出一箱閃著炫幻光澤的茶皿。這些是在一次失誤中,從200多個爆破、變形的作品裡,意外「存活」的稀世珍品。「再也燒不出下一個了。」他說,人生啊,最後就像這座柴燒的大窯,失望與感動並行,倘若沒有堅持到開窯的那一刻,永遠不知道會有什麼驚喜。

本文轉載自《漾台中》。更多精彩內容,請<點此>