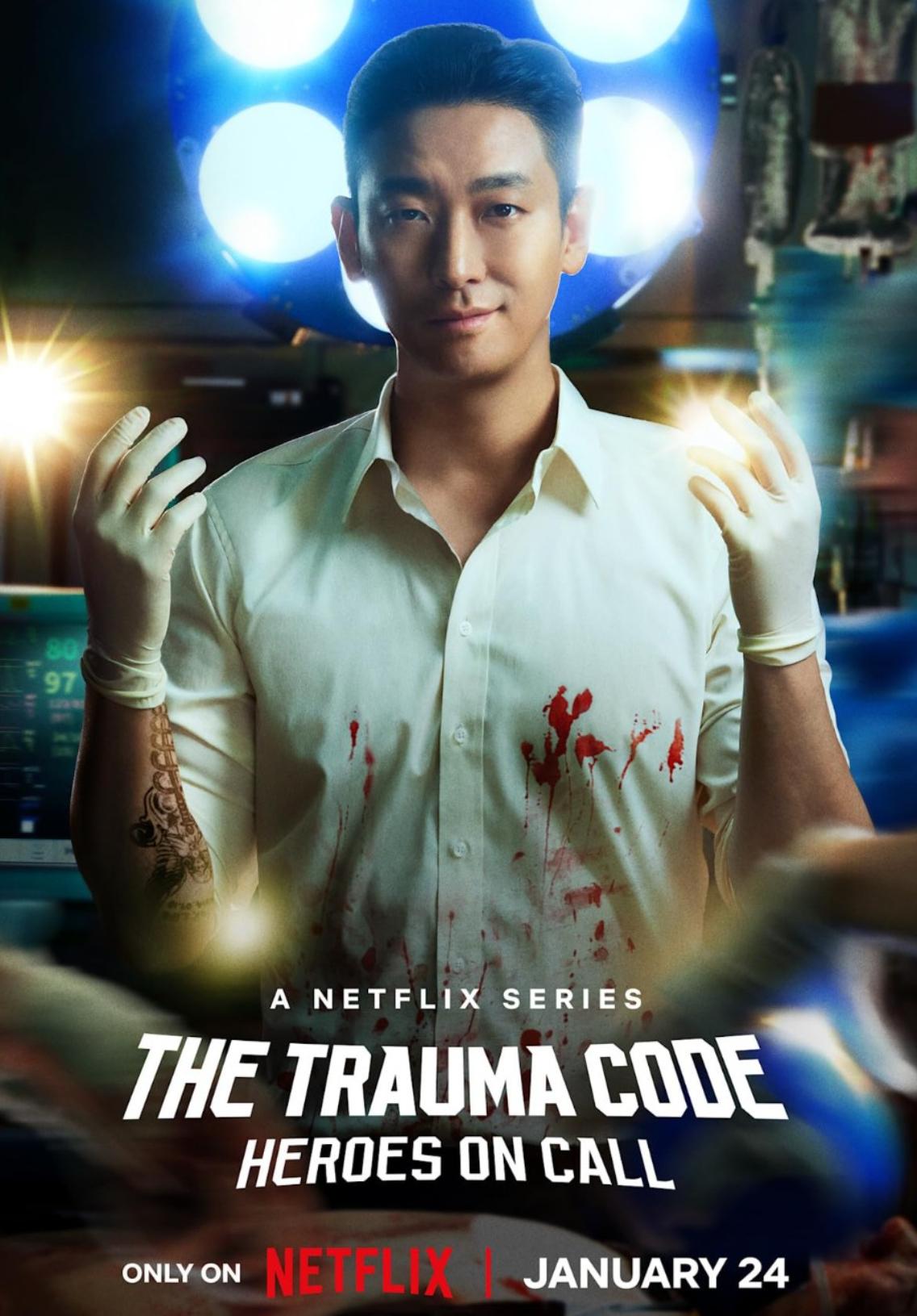

Netflix原創系列《外傷重症中心》1月24日上線便成為爆紅韓劇,截至3日在全球電視劇 TOP 10名單中排名第3,而該劇在1月29日起也首次超越《魷魚遊戲 2》穩居第2名,且人氣持續暴漲,不僅在韓國大受歡迎,還在孟加拉國、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、台灣等14個國家都奪下第一名。

該劇改編自由真實醫生撰寫並連載成Webtoon的網路小說《外傷重症中心:黃金救援》,由電影《好朋友們》的李道允執導,《獵鑽緝兇》的崔泰江編劇,演員朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩主演的韓國醫療劇。

劇情描述白江赫(朱智勛 飾)是一個從不向現實妥協的天才外傷外科專家,不僅能單憑肉眼看出傷者的處理方式,還能迅速決策,把握救援的黃金時間。他在上任韓國大學醫院的外傷外科教授後,決定重整並將有名無實的外傷重症小組打造成實際救人的「外傷重症中心」。而劇中也有多處情節,讓台灣許多醫療人員大嘆和台灣當前醫療困境一模一樣。

劇中有一段醫院年度檢討會公布各單位盈虧項目,第一名獲利單位是殯儀館、第二名是停車場、第三名是美食街,這個狀況對台灣各大醫院來說其實也不陌生;劇中各科爭取預算占用病床,在台灣許多醫院也都是常態,利潤高的單位確實就能爭取到更好的預算。

封閉式醫療體系困境:為何台韓醫院靠美食街、停車場維生?

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁,接受《信傳媒》電訪時指出,台灣跟韓國很像,很多的醫院醫療機構還是以醫療財團法人為主,並不是像英國公醫制度的國家,國家可以計劃性地去處理醫療照護系統的問題,「在這個情況下,對醫療財團法人的系統來講,醫院必須要自負盈虧,再加上台灣韓國跟中國都有一個共同特色,就是醫療系統在學理上都叫做封閉式系統,也就是主治醫師都是由醫院聘的,就不能到別的醫院去看診或去別的地方開刀。」

他表示,相對於像美國醫療系統就是屬於開放式系統,「也就是很多的醫師都在外面開業,如果他的病人要住院、手術,就把他轉到醫學中心去,醫師自己再去那個醫院開刀、照顧,收進來的錢醫師再跟醫院對分。」

而封閉式醫療照顧系統會出現一個現象是,門診量都特別大,「像長庚醫院一天門診量超過1萬以上,在韓國也同樣有這樣的現象,在這個現象下就會衍生出醫院美食街、停車場的商機出現。另外,再加上醫療照護系統上,台灣是依賴健保,但其實健保的成本起碼點值是要在0.92以上,才是成本線,當不到成本線,醫院還是要永續經營時,就要靠業外收入,如停車場、美食街。」

洪子仁也提到,這齣劇充分反映出,台灣、韓國越是重症、ICU(加護病房)的照護,本身的給付條件是越不足的,「如果你的醫院本身重症、ICU比例比較高,經營起來就會比較辛苦,因為這些科別相對健保給付是非常不合理的,不只有ICU,還包含急診。」所以韓國跟台灣一樣,這幾年會出現所謂醫學院畢業後直接做醫美的「直美現象」,也是韓國前陣子總統要增加醫學生容額的原因。

醫療人力荒逼近...韓國醫界困境成台灣未來借鏡

中研院院士陳培哲接受《信傳媒》訪問時表示,韓國醫界的現況和困難,可能就是台灣醫界下一步要面對的問題,重症難症找不到要做的年輕醫師,制度需要修改。

過去十多年來,韓國醫師的平均年齡不斷上升,預計2035年全國將至少有1萬5千名醫師人力缺口。韓國醫界自去年2月開始一連串的抗爭示威後,南韓國會去年8月28日召開全體會議,表決通過《關於制定醫療護理法案的議案》(簡稱《醫護法案》)。根據法案內容,醫師助理(PA)護士行醫將從明年6月起合法,替補實習、住院醫師集體辭職而空下的缺。

陳培哲指出,韓國國會的立法,大方向就是要減少醫療工作對於醫師的依賴,來讓合格的護理師承擔更多的醫療工作,這樣政府就不會收到醫師罷工的鉗制。「我個人是很贊成這樣的方向。其實很多醫師的醫療工作,都非常簡單,可以由合格的護理師來做。護理師的人數很多,做起來會更有效率,且護理師執行同樣的醫療工作,病人付費也可以較低,應該要往這個方向走下去。」

陳培哲以醫院住院病人的照顧為例,表示現在已越來越依賴專科護理師,而非年輕住院醫師或主治醫師,「效果好且成本低,已經行之有年。這樣的趨勢如果推動下去,整個社會的醫療會更可近且更便宜。」他認為只有非常專業的醫療工作,才需要由醫師來做,其他的可盡量由護理師來執行。

台韓急重症醫療面臨4大難題

另一名醫界人士也提到,隨著《外傷重症中心》爆紅,讓大眾關注到外傷急救與重症醫療的困境。對比台灣與韓國,兩國醫療體系在急重症救治上面臨不少挑戰,包括這幾個主要問題:

1. 醫護人力短缺與過勞問題

韓國急重症醫療人員短缺,特別是外傷專科醫生及加護病房護理師,工時長、壓力大,導致人員流失嚴重。而台灣醫護人力同樣吃緊,特別是急診與加護病房單位,許多醫師選擇轉往其他科別,普遍集中於醫美、眼科、耳鼻喉科等,護理人員流動率高,而小兒科、急診、感染科、胸腔內科、部分外科等招募都不如預期,去年連台大、北榮都紛紛表示外科住院醫師招募不易。

2. 醫療資源分配不均

韓國大型醫院集中於首爾等大城市,偏遠地區外傷患者難以獲得即時治療。而台灣醫療資源一樣集中在都會區,偏鄉醫療設備仍舊不足,外傷患者送醫時間較長,影響存活率。

3. 健保與醫療財務壓力

韓國外傷與重症治療成本高昂,政府補助不足,部分醫院難以維持專門外傷中心的運作。而台灣健保對重症病患的給付不足,導致醫院不願投入高成本治療,加上醫療費用低廉,讓醫護薪資成長有限。

4. 緊急醫療體系效率

韓國醫院間的轉診系統不夠完善,患者經常輾轉多家醫院,錯失黃金救治時間。而台灣在疫情開始到疫情後,急診壅塞問題更嚴重,且部分病患佔用急診資源,使真正需要急救的患者無法及時就醫。

洪子仁強調,台灣應記取韓國的經驗跟教訓,「第一點,千萬不要步上韓國後塵,一直讓ICU跟急診的給付長期不合理,因為長期不合理的結果絕對是扼殺將來在處理重症跟急症的能力,以及讓這方面的醫護人員外移到別的地方去。第二點,在未來健保資源分配上,對重症跟ICU的給付,應該在有能力的情況下適時提高,讓醫院有足夠的給付條件跟薪資條件留住重症跟急症醫師,避免以後沒有急重症醫師人力照顧病人。」