根據衛生福利部公布的《113年死因統計結果分析》,113年台灣共計有201,383人死亡,較前一年下降2.0%,標準化死亡率為每十萬人口410.3人,較前一年下降4.5%,創下新低紀錄。這顯示在高齡人口持續攀升的同時,國人整體健康與醫療成果呈現正面進展。

從長期趨勢來看,近十年台灣死亡人數與死亡率平均每年上升約2.1%,但經年齡調整後的標準化死亡率則年均下降0.8%。這代表在人口老化背景下,國人的死亡風險實質上正逐步減低。

男性死亡人數為女性1.4倍,高齡者死亡佔比近八成

從性別差異觀察,113年男性死亡人數為116,048人,較上年減少2.4%;女性則為85,335人,減少1.5%。男性死亡人數是女性的1.4倍,且男性標準化死亡率為542.4人,明顯高於女性的295.4人,為其1.8倍。

高齡人口死亡佔比持續增加。65歲以上死亡人數達152,740人,占總死亡人數的75.8%,顯示老年疾病與健康照護議題日益重要。其中85歲以上高齡死亡者佔比由103年的25.9%上升至113年的30.6%。

十大死因:癌症居首、COVID-19跌出前十

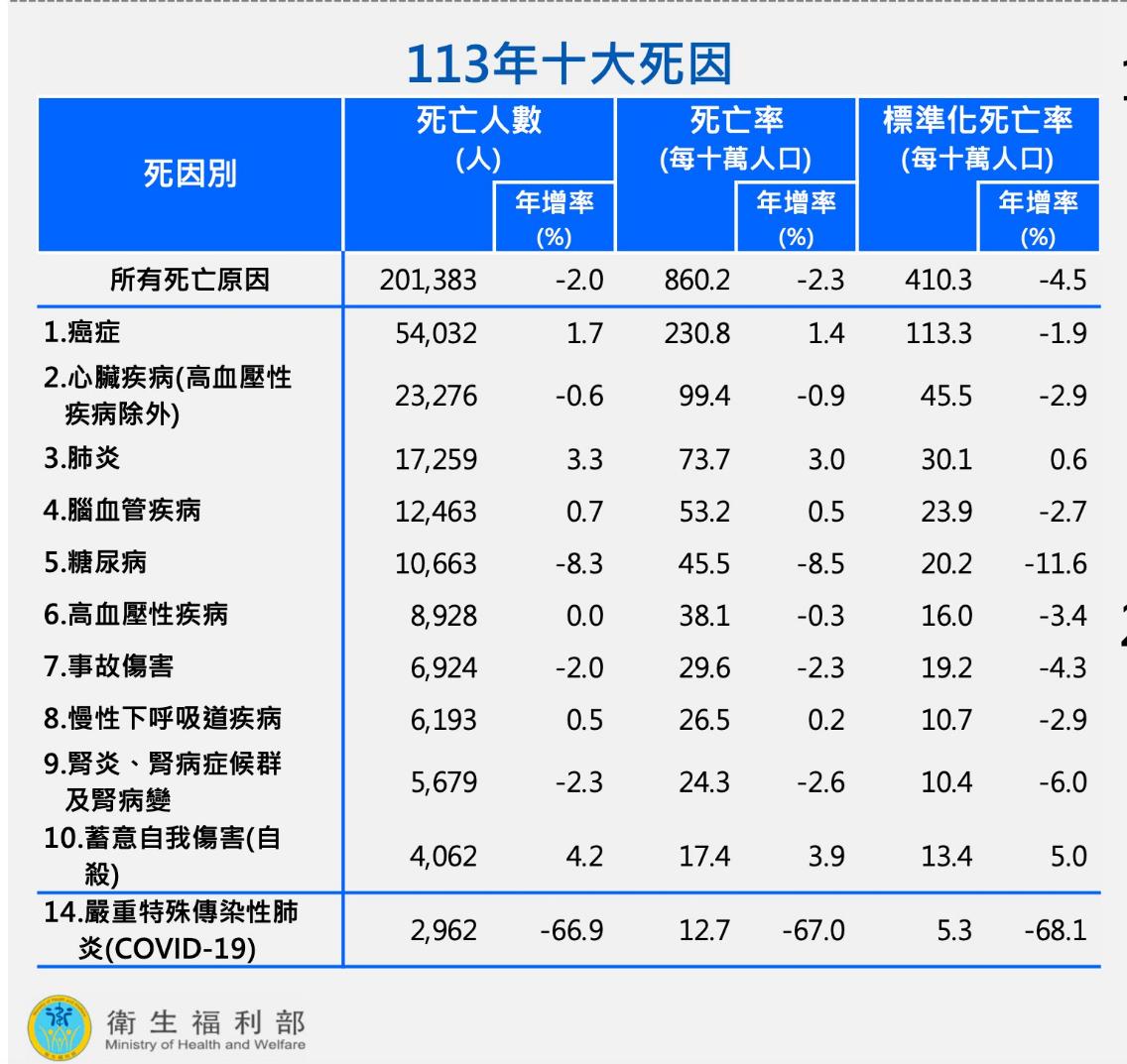

113年國人十大死因依序為:惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎病變,以及自殺。十大死因合計奪走149,479條人命,占總死亡人數的74.2%。

其中,癌症自民國71年以來,已連續43年蟬聯死因之首,113年共奪走54,032人,標準化死亡率為113.3人;其次心臟疾病造成23,276人死亡,肺炎則有17,259人。值得注意的是,COVID-19死亡數明顯減少,由去年的第6名降至今年第14名,顯示疫情影響力大幅減退。

男女死因排序差異明顯 男易肝病、女易失智與老邁

男性與女性死亡原因呈現顯著差異。男性十大死因中,肝病與肝硬化、高於女性2.6倍;慢性下呼吸道疾病也高出2.5倍。女性死因則出現「血管性及未明示失智症」與「衰老/老年」等與高齡相關死因。男性癌症死亡率為每十萬人口279.9人,遠高於女性的183.1人。

此外,自殺仍為第十大死因,死亡人數達4,062人,較上年增加4.2%。其中,男性自殺率為22.2人,是女性的1.8倍。自殺死亡中位數年齡僅52歲,較事故傷害的66歲更低,凸顯社會心理健康亟需關注。

癌症分析:死亡數創新高、肺癌奪命最多

113年癌症死亡人數達54,032人,較上年增加1.7%,其中65歲以上者占比高達67.8%。肺癌為最致命癌症,每十萬人口有44.8人死於此,接續為肝癌(32.1人)、大腸癌(29.9人)、女性乳癌(25.7人)、攝護腺癌(16.4人)。

若以性別區分,男性前兩大癌症死因為肺癌與肝癌,女性則為肺癌與乳癌。整體而言,癌症死亡中位數為71歲,女性乳癌、口腔癌、食道癌與卵巢癌等女性特有或較年輕族群常見癌症,其死亡年齡中位數都低於總體平均。

事故傷害與自殺死亡仍不容忽視

事故傷害仍列為第7大死因,113年共奪走6,924人性命,其中42.3%為交通事故、23.9%為跌倒致死。65歲以上族群事故傷害死亡率最高,為每十萬人口83.4人。

各年齡層事故死亡率較十年前普遍下降,但青壯年仍需注意安全教育與防護。自殺部分則以45-64歲族群為主,其次為25-44歲與65歲以上,其中青少年自殺人數雖僅占7.2%,但仍顯示心理健康教育的重要性。

兒少死亡多集中於嬰幼兒與意外,少年自殺率上升

兒童與青少年(0-17歲)死亡率持續下降,但事故傷害仍為15-24歲死因首位,而12-17歲少年自殺已升至第2位,顯示青少年心理壓力與情緒支持亟待正視。

兒童(0-11歲)死亡原因中,源於周產期病況與先天性異常仍居前二,顯示新生兒健康照護仍是重中之重。

高齡化挑戰下,慢性病與精神健康雙重壓力待因應

本次統計結果揭示,癌症、高齡疾病與心理健康問題仍為我國公共衛生挑戰核心。隨著死亡率持續下降,顯示醫療體系與預防保健有所成效,惟高齡化與慢性病共病、意外事故、自殺等議題,未來仍需政策資源持續投入與跨部門合作,以強化全民健康防線。