冒險的渴望

當我終於抵達那裡才發現—所謂的「那裡」並不存在。

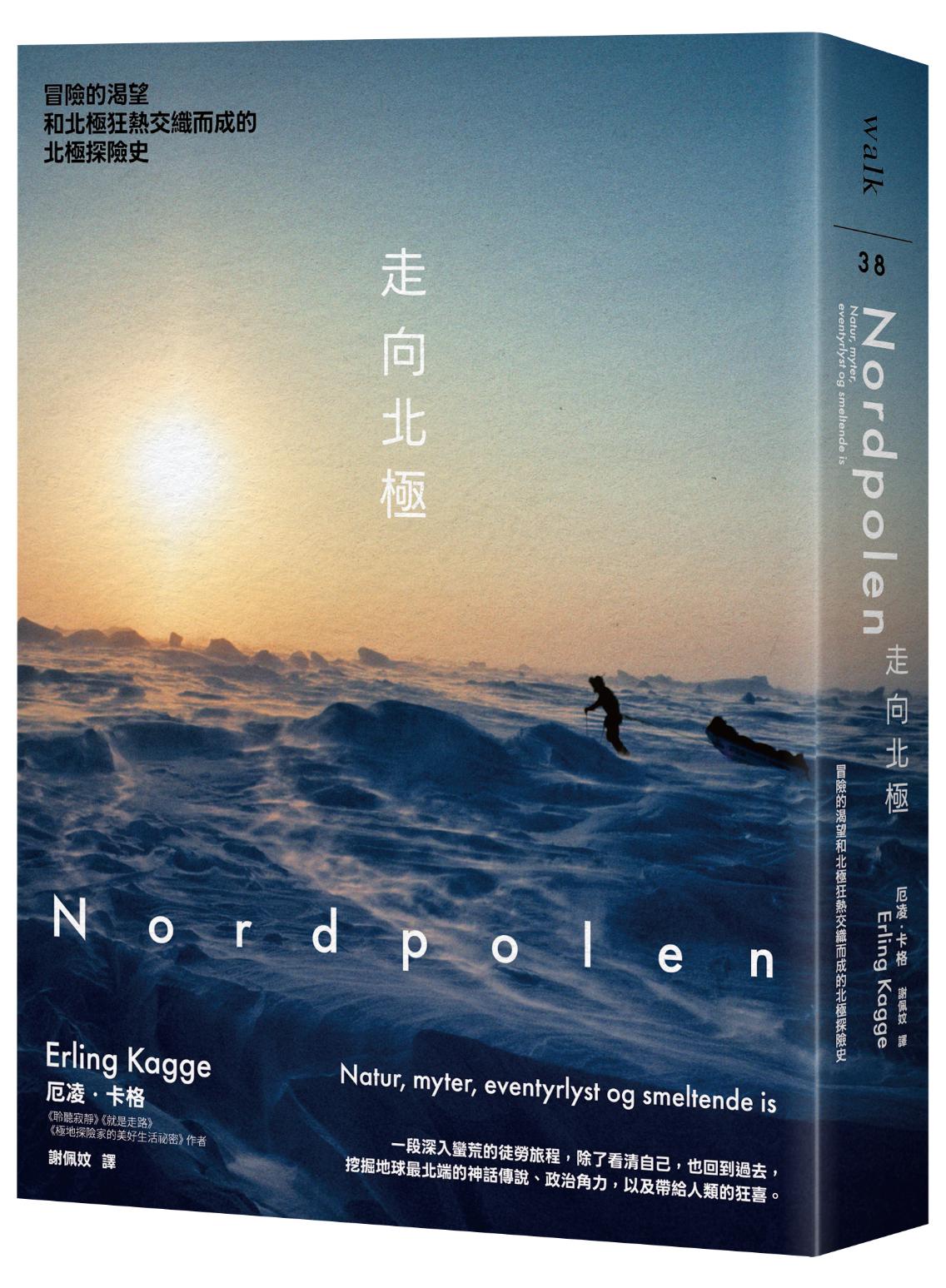

一九九○年五月四日,我跟好友博格.奧斯蘭(Børge Ousland)抵達北極。當時我們是不靠雪橇犬、補給站和機動輔助工具,完全靠自己的力量滑雪抵達北極的第一組人。我們兩人獨自在雪地裡滑了五十八天,有時會交談,但更常的是每天一大早默默醒來,然後一步接著一步往前邁進。

多年以來,我一直把滑雪前往北極視為人生一大目標,贏得競賽和創下紀錄是重點所在。我們花了兩年多做準備,那段時間我滿腦子只有一件事:抵達北極。聽來或許奇怪,但那就像在談戀愛:早上醒來第一個想到的是它,整天想的都是它,晚上睡前想的還是它。我閱讀資料,熟記重點,每逢下雪就去滑雪,沒下雪就改練越野滑輪,後面拖著大輪胎增加負重。

同年的三月八日,飛機載著我們降落在加拿大最北邊的埃爾斯米爾島(Ellesmere Island)北端的冰層邊緣。飛行員就事論事地說:「兩天後在這裡見啦。」飛機上的溫度計顯示:攝氏零下五十二度。在加拿大北極圈飛了十五年,半途而廢、無功而返的探險

隊,他看多了。雖然才下午一、兩點,太陽卻已經往南南西的方向逐漸下沉。我們把北歐式船形雪橇(由滑雪者徒手拉動)從飛機上拖下來。陽光低微,我們望向北方一片陰暗的浮冰群。北極約在前方七百七十公里處,那裡的太陽已經整整六個月沒有升起。

太陽並沒有散發絲毫暖意。三月初,每天的溫度都差不多,不管太陽是否露臉。即使天空一片汽油藍,太陽還是太低,光線太弱,幾乎不會投下影子。因為很冷,任何挾帶氣味、細菌、污染物、雨雪或水分的微粒都會瞬間結冰。但出乎意料的是,我竟突然聞到一陣花香。我愣了愣,後來才發現是副駕駛派翠莎(Patricia)噴了香水。香味隨著飛機離去,只留下冷冽寒氣。

船形雪橇載著我們認為這段旅程所需的一切物資。六十天份的肉乾、燕麥、油脂、巧克力和配方奶,還有夠用七十天的罐裝瓦斯,用來點燃Primus瓦斯爐。我們不知道這趟探險會持續幾天,所以多帶了一些燃料以防萬一,盤算要是食物吃光就用燃料融化冰塊,靠喝水撐完最後一段路。船形雪橇每個重達一百二十公斤。除了自己的睡袋,我們多帶了一個可以睡在一起、靠體溫相互取暖的雙人睡袋,還有睡墊、爐具、地圖、帳篷、一千二百五十六公克重的工具,以及兩把點四四麥格農左輪手槍,以防遭到北極熊攻擊。

之後我們會發現,沒有一樣東西是白帶的。

派翠莎的花香香水掠過我的鼻腔之後五十八天,我們終於抵達北極。直到那時我才發現,原來我對北極的瞭解是錯的。多年來我深深著迷的並非北極本身,而是克服危險、痛苦、飢餓和寒冷的那種感覺。

北極是世界的中心。全體人類、海洋、陸塊和大陸都繞著這個固定的點旋轉,只是我們幾乎察覺不到。在北半球抬頭看夜空中的浩瀚星海,你會發現,不只我們的星球,天上所有的星星都繞著世界的頂端旋轉。唯一的例外是北極星。

因為所在方位特殊,北極的歷史迥異於地球上其他地方的歷史。看得愈多,讀得愈多,愈熟悉這個地方,我就愈加清楚一件事:北極的歷史,即是人類與自然自古以來的關係之寫照—對於一個非由人類也非為人類創造的環境,我們隨著時間不斷改變的感受和敬畏之心。

北極的歷史是大自然的那隻手盲目刻鑿而成的。但它同時也攸關人類的夢想、心理投射,以及人類想要控制和開發自然的欲望。

北極被冰層覆蓋已逾兩百七十萬年,這些冰層漂浮在海面上,有些地方深達四千八百零七公尺。但這些冰層如今愈來愈脆弱,因為這裡是地球暖化速度最快的地方。

從過去到現在,迷戀未知、追逐名利、宣揚國威,以及爭取戰略優勢,一直是吸引人類前往世界之頂的最大誘因。當然還有爭權奪勢。數十年來,北極的大片浮冰逐漸融化之際,這些吸引人類前往北極的力量也愈發強大。

對我來說,北極的歷史已經變成兩種人生態度的縮影。一個是讓好奇心成為人生最大的動力,另一個用eventyrlyst這個挪威字來形容最為貼切。這個複合名詞由兩個字組成,eventyr意指冒險、故事或童話,lyst表示渴望或欲望,將人類對世界的想像和對新奇體驗的渴望合為一字。我從未聽說其他語言有類似的單字。

歷史學家通常根據人類的經驗或見聞來記錄時代或事件。但北極的歷史很獨特,因為最早的極地探險家並未親自前往北極,而是透過想像力探索這片千年萬年以來都保持神祕未知的廣闊天地。

從史前的石器時代、青銅時代、鐵器時代,一直到中世紀,人類不斷透過研究星辰、交換看法和釋放想像力,來嘗試解開北極之謎。天文學家、占星家、地理學家和哲學家都問過:上面的光線、色彩跟植物是什麼樣?世界最北端有大陸嗎?有人類和動物住在那裡嗎?答案往往出奇一致。北極是一座最接近諸神、具有磁性的閃亮山脈。北極是過去亞當和夏娃居住的樂園。北極曾經陽光普照,氣候溫暖,土地肥沃,或許至今仍然是。

從文藝復興到啟蒙時代的幾個世紀,歐洲對探索這片未知世界的興趣愈來愈濃厚。哥白尼藉由觀察天空瞭解地球如何自轉,之後更提出太陽中心論,主張地球是行星,跟其他行星一樣繞著太陽轉,並試圖證明太陽系的中心不是地球,而是太陽。這樣的知識來自人類的觀察,不再來自神啟。義大利哲學家喬爾達諾.布魯諾(Giordano Bruno)試圖說服同儕,宇宙無限大,宇宙間有無數個太陽系,後來卻因為宣揚「異端」而被處以火刑。到了十六、十七世紀,葡萄牙和西班牙海員橫越大西洋、太平洋和印度洋,帶著未知的土

地、民族、海洋和貿易機會的奇聞異事回到家。即使人類開始繪製世界地圖,北極仍是個未解之謎,但人類也從未停止猜測。

對許多人來說,光是好奇並不夠,他們決定聽從自己的eventyrlyst(冒險的渴望)。直到近代,極地探險家清一色是男性,因紐特人、歐洲人、美國人皆有,這些人嘗試用步行、滑雪、搭船、乘熱氣球、坐飛機等方式前往北極,在途中與洋流、酷寒、狂風暴雨、野生動物、冰天雪地搏鬥。世界最北端不只是人類在地球上最後造訪、確認的地方之一(一九○九年),這些極端的探險也讓人類吃盡苦頭,沿途的冰雪、狂風、冰洋和嚴寒可能奪走了無數條人命。

有史以來,人類對北極的猜測多半都是錯的。一八九五年,當弗里喬夫.南森(Fridtjof Nansen)和西奧馬爾.約翰生(Hjalmar Johansen)抵達北緯八十六度十三分六,創下最北的遠征紀錄時,人類對金星、火星、木星和月球亮面的認識,甚至比北極周圍地區還多。數千年來,人類日復一日觀測夜空中的行星,卻從未有人親眼看過北極。

前往北極的人想這麼做,各有不同的理由。我自己是想做些極端的事(具體是什麼事,倒是次要)。那股想脫離上學工作的日常作息、去對抗和挑戰大自然的衝動,強烈到難以抵擋。我去爬山、健行、滑雪,距離愈拉愈遠。我橫渡大西洋,最後到了南極洲。來來往往的過程中,我漸漸愛上遠征北極的夢想。跟之前的極地探險家一樣,我也渴望藉此獲得世人的肯定,但除此之外,還有其他至今我仍說不清的原因。

打從我有記憶以來,從小我們家的日常生活就圍繞著「男性價值」打轉。家中成員最受大家欽佩的壯舉,就是越野滑雪到能力所及最遠的距離,創下當天、當週或當季的個人最佳紀錄。家母奧絲(Aase)曾經無奈地說,在我們家,春夏秋都是尋常季節,只有冬天最特別。我渴望得到家父史坦(Stein)的肯定,勝過一切。當時我沒多想,但後來我深深同情起我的母親,因為她活在以丈夫和三個兒子為中心、由男性荷爾蒙主導的僵化價值體系底下,跟自己的本性相差十萬八千里。

我希望我最尊敬的人對我刮目相看,並且更加瞭解他,藉由挨餓受凍、痛苦掙扎、冒險犯難,加深我們之間的關係。我的冒險都擺脫不了父親的影子,雖然我從未告訴過他,甚至連對自己都很難承認。我們的父子關係重演了世上最古老的故事:做兒子的渴望瞭解自己的父親,並得到他的愛。

這本書是我個人的一段探險之旅,目的地是世界各地許許多多以自我為中心又充滿好奇心的人一再發掘的地區,包括我自己。我不是歷史學家、神學家、地質學家、天文學家或製圖師,所以對極地的瞭解有限。因此,這本書寫的不是全面的歷史,而是一些與眾不同的夢想、想法、著作和冒險,主題則是我從小到大深深著迷的北極。

我們生下來就具有跟極地探險家一樣的本能。打從離開母親的子宮開始,我們就想要更多的空間、更多能移動的地方。我們往四面八方伸展四肢,哇哇大哭,拚命呼吸,渴望探索這個世界。一旦學會走路,我們就會穿過客廳,走出家門,開始好奇我們跟地平線之間有些什麼,過不久,甚至會對地平線以外的世界感到好奇。於是我們踏上旅程,前往探索自己的北極。

只要還活著,這股想要更多空間和探索世界的渴望就不會完全消失。然而,我擔心現今的大眾觀光和走馬看花式的人生態度與生活方式,會危及這種與生俱來的需求和渴望。這種想要親自去發掘地平線以外的未知世界的內在衝動和渴望,正漸漸被馴化。

我去過世界上很多地方健行、滑雪、登山、航海,得以比較不同地方的山脈、高原、森林、平原和海洋。但只有一個地方跟其他地方都不一樣,那就是北極。因為當我終於抵達那裡時,才發現—所謂的「那裡」並不存在。