簡明仁的岳父是王永慶,一個被稱為「經營之神」的男人,以致於眾人和他說話時,眼光總忍不住上飄,彷彿連他最風光的那些年,都是有神庇蔭的結果。在訪談尾聲,我們問起了當時他和王永慶之間的關係,一陣沉默後,回答行禮如儀,僅在短短20多秒內才露了一絲口風,「我一直也不覺得教授會比做生意的差,我覺得當教授很好啊。」

雖然早在1980年放棄教職,而後創辦了大眾電腦,仍有人形容簡明仁是「不為五斗米折腰」的學者性格,說他骨子裡反威權。或許,他之所以不願抬頭仰望,與身上那股革命家的血脈脫不了干係。

從小,在簡明仁的家中,父親「簡吉」是個禁忌話題,導致他的童年裡,父親的形象只有輪廓,裡頭始終是一片虛無。直到好多年後,他才看懂,那構成父親輪廓的人形白線有多恐怖。1951年3月7日,簡吉在台北馬場町刑場遭到槍決,罪名是「匪諜及策劃二二八暴動」。

在兩個多小時的訪談中,簡明仁的喜好就像筆記型電腦裡頭的零件,有大有小,塊塊分明。談起父親簡吉、母親陳何、農村問題、巴西蘑菇,一嘴滔滔不絕。話題來到大眾電腦,只見他眼角笑意刷地消失,開始嘆聲連連。最後,我們丟出與王永慶相關的問題,他更正經八百了起來,連之前一個多小時的抑揚頓挫,都被當場拉成了一直線。

曾經在美國韋恩州立大學任教、在貝爾實驗室工作,1979年遇上中美斷交,當不少人拼了命想往外跑的時刻,簡明仁卻無視剛到手的綠卡,選擇返台定居。說起原因,他沒給什麼冠冕堂皇的漂亮話,「因為我母親在台灣啊,像我們這種成長背景(孤兒寡婦過著清苦生活)的人,會認為說,媽媽年紀大了,本來就應該回去,……不管怎麼講,都應該回去啊。」

回台後一年,他拿出在美工作的積蓄,與妻子王雪齡、友人吳文良湊齊一百萬元資金,共同創辦大眾電腦。學者從商還得有模有樣,於是套上西裝,梳起了油頭,更以此樣貌迎接1991年8月1日的掛牌上市。當時,大眾電腦每股參考價為50元,之後一路飆漲至92元才因俄羅斯政變衝擊股市而止步,好不風光。

在接下來的25年裡,大眾電腦的股價像洗三溫暖,先冷、後熱、再冰。自從1997年攀上121元高峰後,接連受到亞洲金融危機、電腦市場成長趨緩、全球金融危機等事件影響,加上簡明仁曾主張深耕台灣,導致西進晚人一步,最終失去報價優勢,如今股價只剩個位數。

何必抬頭仰望神,當教授不比做生意的差

「若他們(簡明仁夫婦)來看我,要修理他們。」「不發現金股利,辜負小股東。」在那些年的風風雨雨中,不時來自王永慶的指責,就像陣陣悶雷,由上而下,既沉且重。曾有媒體解讀,2008年王永慶的辭世改變了簡明仁,因為當初讓他苦撐大眾集團、力圖中興「爭一口氣」的理由已經不復存在,所以才把事業交到次子簡民智手上。

我們求證此事,簡明仁當場否認,直斥那是附會的講法,是「根本沒有的事」。一會,當話題再度接上,原以為他會多補充兩句翁婿關係其實不錯的場面話,不料卻是另一番心內話,「那個時候呢……呃……嚴格來講,像我們這種人,本來就已經在國外當了教授,回來也是當教授,我並不覺得我需要去證明什麼東西。老實講,我一直也不覺得教授會比做生意的差,我覺得當教授很好啊,對不對?」

或許是基於對「神」的崇拜,外界總喜歡把簡明仁拉到王永慶底下,就連大眾也像台塑的附屬品,對此,簡明仁始終不是滋味。他曾回憶,當年大眾電腦申請上市,自己就被證交所的審查委員當面質疑「大眾是不是都靠台塑做生意?」但事實是,大眾電腦前一年營業額31億元當中,只有幾千萬元來自台塑,辛苦經營的成果遭到扭曲,讓他直呼當天的心情「壞透了」。

「但嚴格來講,也不能說台塑對我們都沒幫忙,是有的。為什麼呢,他那名聲很大嘛,你和他有關係,人家自然會比較相信你,這樣就夠了,……剛開始一台電腦都三四十萬美金,一次投資都好幾千萬,人家怎麼可能向我們這種小公司買呢,這個我相信和台塑應該有關。雖然他們沒做什麼投資,什麼錢也沒有進來,但光光台塑這個牌子,確實就是一個幫助,我們不能忘記人家對你的幫助。」一會,他又補充。

抗日英雄與共匪,父親的存在曾是謎

王雪齡曾說,在和簡明仁交往時,剛開始自己刻意隱瞞了家庭背景,「因為從他(簡明仁)的談話中,我感受到他對窮苦人家的同情,還有一點點對有錢人的敵意,……我擔心一告訴他,我父親是做大事業的,他就不再理我了。」事實上,「不攀附岳家」正是簡明仁婚前與母親的約定,也與他體內蠢動的革命家血脈氣味相投。

相較於岳父存在台灣土地的理所當然,簡明仁的生父曾經是個謎,因為那是一段被國家、親人刻意埋藏的歷史。他回憶:「已忘了在什麼時候,我知道了父親是以匪諜名義被處以極刑的。在當時的洗腦教育下,共匪是品德敗壞、無惡不作的,等於把父親列為惡棍,……我從未聽過一句對共產主義或社會主義正面的話(大學畢業前),這更加添了整個事件的不名譽感。」

「後來我又知道了父親是抗日分子,當年課本上講抗日的事蹟……抗日英雄是何等的尊榮,是光宗耀祖的大事,怎麼父親就變成了受人唾棄的匪諜呢?日據時期農民組合抗日的運動,和後來的二二八、白色恐怖有何關聯呢?這些疑問藏在我心中幾十年,……」簡明仁說,因為父親離開得早,自己並無印象,一開始只認識家庭資料父親欄位裡的「歿」字,在成長過程中,才漸漸感受到,父親是個禁忌。

談起成長經歷,眼前這位曾經叱吒商場的科技大亨當下頹軟在座,藏在黑框眼鏡後面的眉梢、眼角俱垂,像是承載了許多人生重量。他的一雙視線彷彿穿透實體萬物,停留在一個我們永遠到不了的遠方,連嘴裡吐出的話都屬於那個時代,「我們的家庭一直有個印象,我們是隨時被看管的,連我大哥搬家,管區都馬上來關心,那種感覺就像……你的頭頂永遠有一朵烏雲在那,只是不知道哪時候要下雨。」

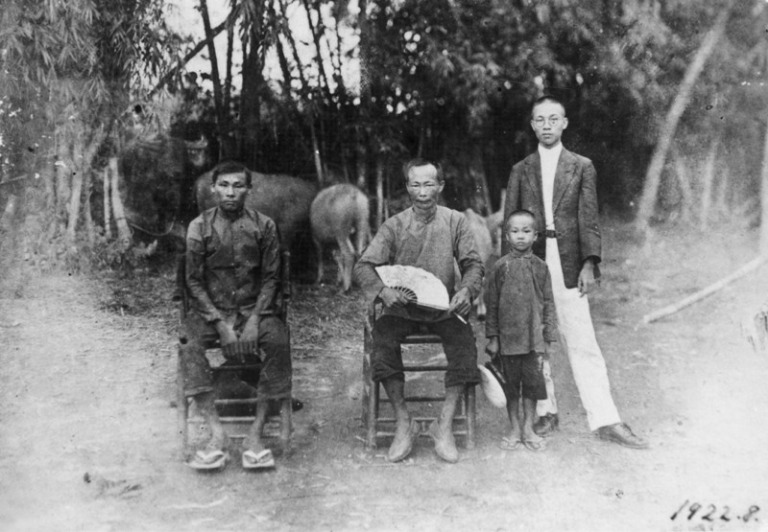

簡明仁出生於二二八事件後的第23天,當時,父親簡吉正因軍警大舉搜捕異議人士而逃亡在外。根據母親的說法,在那之後的3年多裡,簡吉曾多次冒著生命危險回家,將尚在襁褓中的簡明仁緊擁入懷,深怕每一次分離都是永別。直到1950年4月25日,簡吉為救昔日夥伴落入陷阱,在台北郊外的一家鐵工廠被捕,隔年3月7日就在家人都不知道的情況下遭到國民政府槍決,罪名是「匪諜及策劃二二八暴動」。

「我覺得母親對父親有著最偉大的感情,母親從不談父親的事,也從不告訴我們她的思念,只是默默地保存泛黃相片、僅有的日記。每天在佛桌前念經,上面擺的,除了佛像外,就是父親的相片,……」簡明仁說,政治犯的遺族難免遭到歧視,小時候母親只租得起一間小房間,因為沒有自己的廚房,只能在房間外的走道起一個小爐子,就地炒菜,連吃飯也在走廊,人來人往的。但母親從不抱怨,反而有一種貧困中的風骨,讓他知道人窮可以志不短。

左派不等於共匪,簡吉為農民坐牢11年

後來,叔叔賣掉老家祖產,靠著父親的那一份遺產,簡明仁得以留美,期間更開始蒐集有關父親生平的資料。他還記得,第一次前往當地圖書館時,竟有一種近鄉情怯的感覺,因為「急於知道真相,又害怕發掘出讓自己無法接受的資料。」經過半個世紀,從一開始的個人努力,到成立大眾教育基金會投入人力物力,真相宛如逐一歸位的拼圖,漸漸清晰。

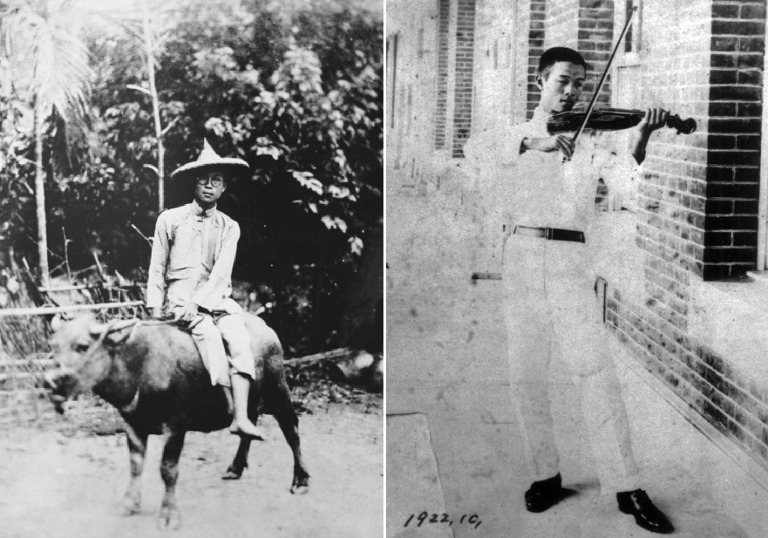

原來,簡吉在1920年代初期就開始推行農民運動,後來更放棄教職、創建成員2萬多人的台灣農民組合,率領農民對抗日本政府及財團的剝削,曾兩度入獄,牢獄生涯長達11年。簡明仁是如此解讀那個時代:「那時候,有一種說法,如果你是大學生卻不是左派,那就有點問題了,因為上了大學,腦筋開闊,應該要有想法,要為人民。當時,只要你講到『為人民』,基本上都是左派。」

被問起關於父親的「匪諜」身分,畢竟已花了近50年在時代夾縫中尋找父親身影,千絲萬縷早被一一釐清,簡明仁當下為我們爬梳:「我的感覺是說,當時無論是農民組合、文化協會等等,那些社會運動的目的都是為人民發聲,所以就和政府有了一些爭執,甚至是鬥爭、抗爭。當時左派正需要理論基礎,剛好遇上蘇聯大革命成功,共產黨成了顯學,於是就被引進來對抗政府,……應該說,當年農民眼中的共產黨,並不是我們今天在講的中國共產黨。」

為證父親本心,簡明仁提到,在1929年的「二一二事件」中,日本法庭有段文字紀錄,當時簡吉曾如此解釋自己為何辭去教職:「我在上課的時候,看到那些學生因為困苦、飢餓、貧窮,下課還要幫忙農作,根本沒有精神、能力去學習,那些農民飽受剝削,即使工作一整天也不得溫飽,我身為教員,拿了薪水卻沒辦法教育小孩,等於每月沒什麼勞動就可以領錢,根本是一個領著月俸的盜賊,這實在令人無法忍受。」

革命家血脈覺醒,接手父親百年遺志

在追尋父親的過程中,簡明仁體內那股革命家的血脈竟也開始沸騰。他說,隨著接觸的農民越多,自己對農業的了解也越深,後來更發現,當年父親所提的三大訴求──農產品交易合理化、農村教育要發達、農村文化要開發──過了將近一個世紀竟沒多大改變,這讓他下定決心接手,「於是我們(大眾教育基金會)就開始思考,有沒有辦法去解決農村的……不要說解決吧,協助去緩解農村衰退的問題。」

從簡明仁的角度來看,台灣農村之所以式微,與農民失去願景與尊嚴有關,「我們政府常常用一些補助的方法來緩解農民聲音,每次發生什麼事,農委會就開始補助,那結果是什麼,農民當然『足袂爽欸』,人還是要自己賺錢才有榮譽感嘛,……每天都在拿補助,你說這種事情,有人會願意傳承給下一代嗎?」

近年,簡明仁鮮少以大眾投控董事長的身分出來走動,最近一次公開露面,是農曆年前代表樂活生技與義美食品簽約,未來雙方不只要合作開發香檳茸(巴西蘑菇)相關保健食品,還打算揮軍植物新藥市場。

他解釋,自己出席類似再商業不過的場合,其實背後真正目的還是希望幫助農民,「我們在貨櫃裡建置模組化設備,提供給五六十歲的農民,讓他們可以兼差種香檳茸,每負責一個貨櫃多賺3萬元外快。但……問題是要賣給誰?還是要先銷掉啊,所以我們很認真去找人合作,想開發各種市場,只有提高去化速度,才可以幫到更多農民。」

為了真正幫上農民,他將自己一分為二,一邊是理性的生意人,在商言商要找出高利潤的農產品,另外一半則化為感性的慈善家,做著損己利人的決定,「嚴格來講,我們的做法是比較沒有效率的,否則應該請年輕人才對,但是我們有不一樣的願景,把自己定位成社會企業,……做這些事,不是完全把利潤擺在第一,還要看能不能幫助台灣社會解決某一方面的問題。」

關於父仇,簡明仁的間接積極報復

話題繞了一圈,再次回到大眾電腦上,那略微沙啞的嘆息聲又三不五時跳了出來,「唉……大眾那邊……都交得差不多了啦,都差不多接班了,只有一些比較重大的事情才會一起討論,因為我們到底在這產業有幾十年經驗嘛,有時候也會提供意見給他們參考。不過,我不太強迫他們一定要照著做,因為如果那樣要求,那他們永遠也沒辦法成長。」

一路走來,有沒有什麼遺憾或後悔的事情?被突然問起,他先頓了數秒,才定神說:「這個……唉,應該這麼講,人生不如意處,十常八九,不如意的事情本來就很多嘛,你也不見得說是什麼遺憾,事情就是這樣,就過去了嘛。但真要說比較大的(遺憾),應該是我太太常講,當初我一直當教授就好了,為什麼去搞這個事情(創業),……但又說回來,這樣到底對不對也很難說,對我個人來講,這個經歷是OK的,我倒沒有特別遺憾什麼。」

事實上,革命家都有著某種程度的浪漫,而感情用事正是商場大忌,或許,簡明仁心中的遺憾不言而喻,而這樣的結果,早在十多年前,他已預見。當年,他撰寫了一篇文章〈跋〉,裡頭一段就提到:「明明知道世事人情的不可信,卻總是反覆掉進這種陷阱,……我也終於發現,自己並不適合親自做生意,因為我一向律己嚴、待人寬,留人餘地,贊同和平共存的理念,但商場卻如戰場,只能論成敗,……」

身為白色恐怖受難者家屬卻主張和平,在訪談尾聲,他也分享了一段自己對於「父仇」的看法,「真正去想,我根本沒有一個確切的對象可以恨,因為基本上來講,那些人都已經去世了,再追下去也沒有結果,……唯一解脫的辦法是換一種角度思考:這是整個社會發生的問題,既然無法報復任何特定的人,只好把整體社會修正,那也可以算是一種間接而積極地報復了。」